点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,深入实施创新驱动发展战略,围绕服务国家重大战略、城市未来发展、企业成长需要、市民生命健康,聚焦科学新发现、技术新发明、产业新方向、市民新需求,强化原始创新能力,着力优化创新生态,推动全产业链创新提升,打造全国重要的科技创新策源地和产业创新应用场,加快培育城市发展新动能、塑造未来竞争新优势。

——《成都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

全球首个在蓉高企针对乙肝病毒的mRNA治疗性疫苗获FDA临床批准、全球首款超小型便携式测绘无人机“从蓉出海”拿下超150份订单、“成都造”西南地区首个全尺寸通用人形机器人“天行者2号”亮相发布……接力“十四五”收官“最后一棒”,成都处处涌动着滚滚创新热潮。

10月20日至23日,党的二十届四中全会在北京举行。全会明确提出“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”,并将“科技自立自强水平大幅提高”列入“十五五”时期经济社会发展的主要目标之一,始终把科技创新摆在国家战略核心位置。

去年9月,国务院批复了成都“三中心一基地”的城市定位,加快打造西部科技创新中心便是其中之一。不难发现,在全国创新版图中,高水平科技自立自强之路上,成都的分量也越来越重。

战略科技力量强

建设国省级重大科技基础设施10个

秋风拂过兴隆湖,成都科学城内一片静谧,却暗涌着创新脉动。中核集团核工业西南物理研究院(简称“西物院”)核聚变技术研发基地建设如火如荼……

就在两周前,“世界聚变能源集团”第2次部长级会议暨第30届聚变能国际大会在成都举办。大会上,国际原子能机构(IAEA)将全球首个“聚变能研究与培训协作中心”设立在成都。

肩负聚变能前沿创新研究、科技成果转化以及国际合作重任,成都凭何脱颖而出?

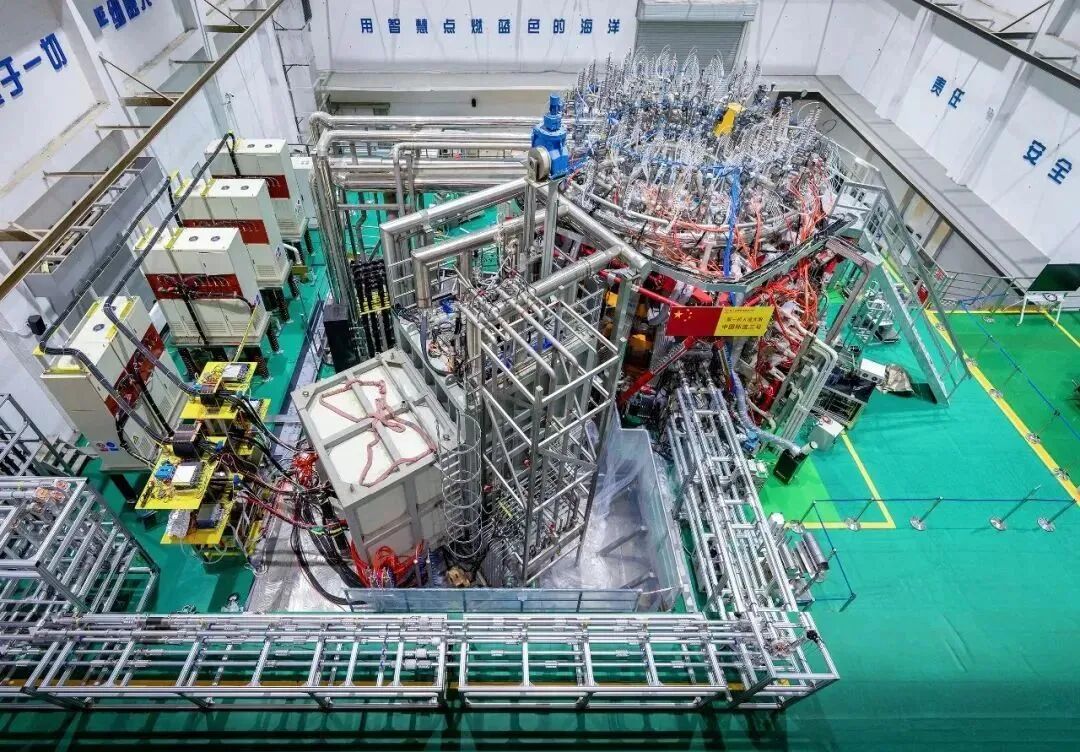

不久前,省委、省政府印发的《关于支持成都做优做强极核功能加快高质量发展的意见》中,明确提出支持成都布局聚变能源领域重大科技基础设施。不仅有政策支持,成都还有着我国规模最大、参数最高的磁约束可控核聚变研究装置“中国环流三号”,“今年,实现了原子核温度和电子温度的‘双亿度’突破,综合参数达到10的20次方量级,计划在2027年开展聚变燃烧实验。”西物院高级工程师郑雪介绍道。

由此可见,国际平台的落地,绝非偶然,而是成都战略布局、科技创新、产业生态共同作用的结果。

“十四五”时期,成都持续强化国家战略科技力量,城市创新策源能力不断跃升——西部首个国家实验室在蓉落地并实体化运行;建成国家高端航空装备技术创新中心、国家川藏铁路技术创新中心;重大科技基础设施“跨尺度矢量光场”“准环对称仿置器”等10个国省级重大科学基础设施稳步建设……

随着战略科技力量的持续强化,反哺城市高质量发展的效应持续显现。据西物院副总工程师王全明介绍,“近两年来,我们已完成29项科技成果转化,涵盖了能源、医疗环保等多个领域,累计金额达1.98亿元。”

重大科技基础设施如同强大的“创新磁场”,不仅吸引大量高端人才、先进创新资源向成都聚集,还以技术转移、成果转化等方式,加速科技创新与产业创新融合,持续壮大航空航天、新能源、高端装备、生物医药等战略性新兴产业,为城市高质量发展注入源源不断的创新动能,同时也进一步提升了城市在全球科技创新格局中的影响力和竞争力。

面向“十五五”时期,这些在蓉落地的“国之重器”所取得的技术创新突破与成果,将化作一个又一个缤纷的“闪光点”,照亮这座高质量发展中的创新创造之城。

企业创新动能盛

在蓉国家高新技术企业突破1.45万家

十几天前,在2025成都航空装备展内,四川凌空天行科技有限公司展台上挤满了人。业内专家、爱好者们都想一睹“成都造”JINDOU系列高速冲压发动机与“窜天石猴”高速飞机真容。

而距离此十几公里外的成都未来科技城,凌空天行全国总部及高超音速飞行器研发生产基地也正加速建设。“基地预计年底建成投用,届时我们将提供‘从总体设计到整机生产再到飞行试验’的全链条服务。”凌空天行相关负责人透露道。

党的二十届四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,其中明确提出打造新兴支柱产业,加快前瞻布局未来产业。

如何前瞻布局未来产业,用未来之光“照亮”高质量发展之路?这成为许多城市迈向“十五五”的首要命题。对于成都而言,自然也不例外。

不久前,沃飞长空面向低空出行研制的大型载人eVTOL产品AE200-100首架机在成都正式下线,标志着国内大型载人eVTOL研发进入新的里程碑;再看向具身智能,四川具身人形机器人科技有限公司发布西南地区首个全尺寸通用人形机器人整机平台——“天行者2号”,其本地化率超90%,是名副其实的“成都造”……上天入地的创新探索中,少不了成都创新企业的身影。

足以证明,在蓉科技企业正加速竞逐未来产业新赛道,以颠覆式创新来实现与城市高质量发展的“双向奔赴”。

“截至2024年,成都国家高新技术企业总数突破1.45万家,是2020年的2.4倍;高新技术产业营业收入突破15000亿元,相比2020年增长超40%。”市科技局相关负责人表示。

增长曲度中间,是上万家科技创新企业选择在成都这座创新创业之城蓬勃发展的生动写照,也是成千上万个蓉城创新创造者用奋斗绘就的一幅生机勃勃、活力涌动的创新画卷。

创新服务生态优

带动近400个成果转化项目落地

在成都,集聚了全省约70%的科创平台、60%的科研机构、60%的科技人才。《四川省区域创新能力评价报告2024》以80.84的综合评价值,将成都排在全省第一位。

如何将这些独有的创新禀赋、人才资源高效转化成城市高质量发展的“动力引擎”?成都以独特的创新生态体系“破题”,正形成一张贯通科技创新与产业创新融合发展全链条的服务网络。

通过优化创新服务生态,成都常态化开展“科创天府·智汇蓉城”“校企双进·找矿挖宝”等科技成果对接系列活动,积极为科技企业“找技术”、为创新产品“找市场”、为创业孵化“找资金”。“截至目前,我们累计开展活动近300场,组织1.3万家(次)科技型企业走进清华、北邮等高校院所开展成果对接,签约落地项目近400个。”市科技局相关负责人说道。

“牵线搭桥”之外,成都还不断深化“线上科创通+线下科创岛”创新服务体系建设。在线上,科创通可帮助科技企业找项目、找场地、找资金、找人才、找政策;在线下,成都科创岛已入驻包括国家技术转移西南中心在内的108家服务机构,实现项目申报、企业认定、成果转化服务全覆盖。

在党的二十届四中全会公报中,有10次提到“科技”,8次提及“创新”,2次提到“新质生产力”。高频词足以证明,迈向“十五五”时期,我国将持续强化科技创新对高质量发展的牵引带动力,加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力。

面向未来,成都正以满满的“创新力”加速建设西部科技创新中心,支撑起西部创新高地,为我国实现高水平科技自立自强贡献成都力量,同时也为城市高质量发展注入澎湃创新动能。

成都传媒集团特别报道组记者丨黄雪松

图据 受访者