点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“见到实物后,我的疑问基本得到了解答!”青海省果洛藏族自治州玛多县扎陵湖北岸,四川大学历史文化学院学术院长霍巍蹲在尕日塘秦刻石前仔细端详,语气中难掩兴奋。

作为现象级的学术事件,本报开展的“昆仑石刻”学术争鸣受到多方持续关注。11月16日至17日,青海果洛召开文物保护座谈会,就“秦刻石”的保护传承和开发利用展开深度研讨。本报记者跟随专家学者前往现场进行勘查观测。

尕日塘秦刻石 王雯静摄

“今年6月以来,我十分关注‘秦刻石’,尤其想了解刻石所处的周边环境。”霍巍坦言,“ 经过实地勘查,我们基本可以确定该刻石所在位置具有唯一性,刻石采用秦汉时期典型的‘平口刀法’,石锈已深深浸入笔画内部,绝非一日之功! ”

“我认为当时刻石是为了纪功。使团经过艰难跋涉到达此地,距离星宿海不远,面向扎陵湖,又背靠着广阔的原野,选择刻下这段文字用作纪功——‘我们走了这么远,终于快到目的地了’。”霍巍进一步阐释,“刻石是秦王朝西部疆域治理的实证,也反映了青藏高原古代先民对‘昆仑信仰’的贡献,是中华民族多元一体、交往交流交融的早期见证。”

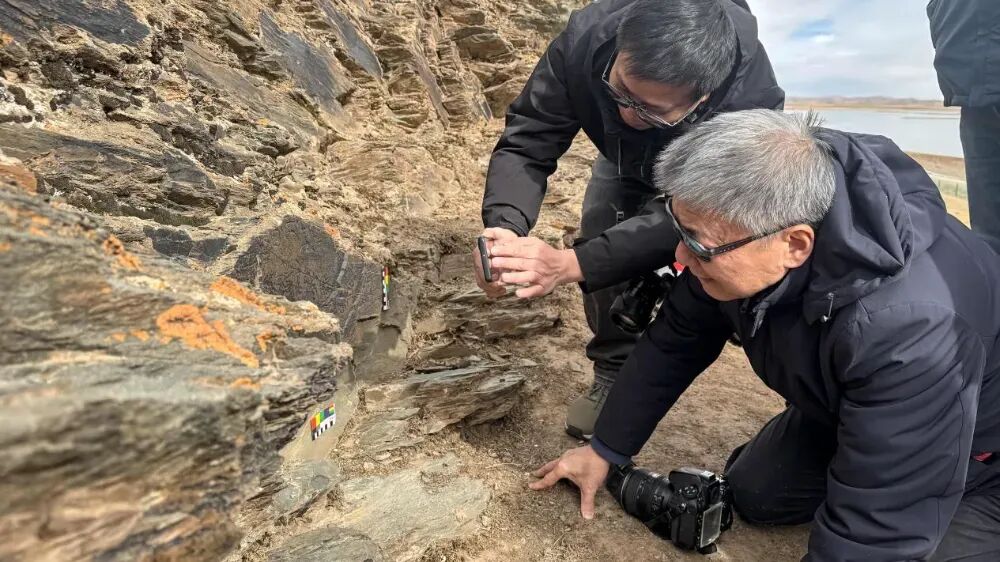

专家学者现场勘查 周洪摄

河北师范大学国际岩画断代中心主任教授汤惠生多年深耕青藏高原岩画考古研究,此次现场勘查,他使用60倍显微镜对刻痕进行勘测,“新刻痕的石英颗粒边缘锋利,年代越久远则越圆润。通过显微镜观测该刻石的石英颗粒微腐蚀程度,初步判断与青海天峻卢山岩画(距今约2300年)腐蚀程度相近,具体数据还需进一步测算。”

“刻石的发现,将‘昆仑’从神话昆仑向地理昆仑的认知转变提前至秦代,意义重大!”作为考古工作者,汤惠生关注考古发掘的同时,对刻石的文本内容亦有研究,“相信通过未来的考古发掘,还会有不同领域的专家针对刻石所蕴含的内涵、文化意义进行多方面的阐述,这对于我们研究河源昆仑,理解青海在中华文明多元一体格局中的地位至关重要。”

专家学者现场勘查 王雯静摄

为何这块石头会掀起如此大的讨论?“它颠覆了学界此前对该区域的认知,不论是文献记载还是考古发现。”中国社会科学院考古研究所研究员仝涛告诉记者,“实际上,我们在梳理文献时发现,刻石发现地应该是秦汉时期羌人在黄河上游区域迁徙和交往的常用通道,也与后世的‘唐蕃古道’高度吻合,刻石的出现实际上‘有迹可循’。”

专家学者现场勘查 王雯静摄

这是仝涛又一次近距离勘查“秦刻石”,他表示,“通过再次对刻石上的文字进行认证,尤其是最后一句‘前□可/□百五十/里’,我们一致认为是‘前行可一百五十里’。全文只有‘昆仑’这一个明确的地名,那‘一百五十里’所指的方向和目标应是采药目的地。经过秦代的度量衡标准进行换算,该地落在扎陵湖以西的星宿海范围内,这不但与《山海经》中的记载有所呼应,还与后世认定的河源区域吻合。”

仝涛进一步补充,“文献检索显示,秦汉时期关于‘一百……里’的表述相当常见,与‘百……里’并存使用,认为它不符合秦汉文法习惯的观点是值得商榷的,刻石铭文为我们提供了关于秦时用语习惯的更多新认识。”

未来“秦刻石”的保护研究工作如何开展?与会专家建议,保护措施必须保证刻石的原地原状,充分尊重和保留刻石的历史地貌与环境景观,杜绝人为破坏和生态环境扰动。在有效保护的前提下可实现活化利用,让文物“有人气”。

同时,还要对刻石所在的黄河源区开展系统的考古调查与发掘,填补时空框架,复原古代族群、路网与文化面貌,从根本上支撑对刻石背景的理解,填补该区域从东周至西汉在考古学文化序列的巨大空白。

当前,青海对“秦刻石”实行最严格的现场值守,不仅设置了防护围栏和电子监控系统,还派遣专人进行现场驻守,克服刻石所在地低温缺氧、无水无电、无通信信号等条件限制,实现对刻石的24小时守护。

“刻石地处三江源国家公园核心保护区。未来我们考虑在原址严格控制的前提下,通过复制展示、第二现场视频传输、VR数字化等科技手段进行文物的活化利用,深入挖掘刻石价值,讲好青海文物故事。”青海省文化和旅游厅相关负责人表示。

(光明日报全媒体记者王雯静、万玛加)