点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

在青海果洛藏族自治州玛沁县雪山乡民族团结教育基地里,一尊披满哈达的陶振华半身铜像矗立中央。20世纪70年代,抗美援朝老兵陶振华带领藏族群众在雪域绝壁开凿出57公里的“天路”,彻底改变了雪山乡“大雪封山即与世隔绝”的历史。如今,藏区交通日益便捷,牧民生活日新月异,但东雪公路所凝聚的民族团结精神,依然在这片高原上生生不息。

“我们世代放牧为生,连铁锹都不会用。”回忆起当年参与修路的场景,63岁的关却卓玛老人感慨万千。那时,陶振华手把手地教牧民使用工具,耐心讲解如何握锹才能不起血泡。他根据牧民特点分工协作:男人们负责爆破开山、搬运石料等重活,妇女们则承担后勤保障、平整路面等轻活。修路期间,陶振华还创新性地在工地上开展文化活动。每天中午休息时,牧民们围坐在草滩上看书识字;晚上则组织观看露天电影,这让鲜有机会走出大山的藏族同胞接触到了外面的世界。这些举措不仅丰富了牧民的精神世界,更激发了大家建设家乡的热情。

记者采访参与冬雪公路建设的关却卓玛老人 丁虎摄

经过三年半的艰苦奋斗,1978年10月1日,东雪公路胜利竣工。当第一辆“青海湖”牌卡车驶入雪山乡时,整个草原沸腾了。

“我们挤在车斗里,第一次去州里看庆典,那种兴奋一辈子都忘不了。”关却卓玛老人激动地说。公路带来的变化是翻天覆地的。过去牧民生病只能听天由命,现在可以及时送医;过去靠牛马驮运物资要走好几天,现在卡车几小时就能送达。

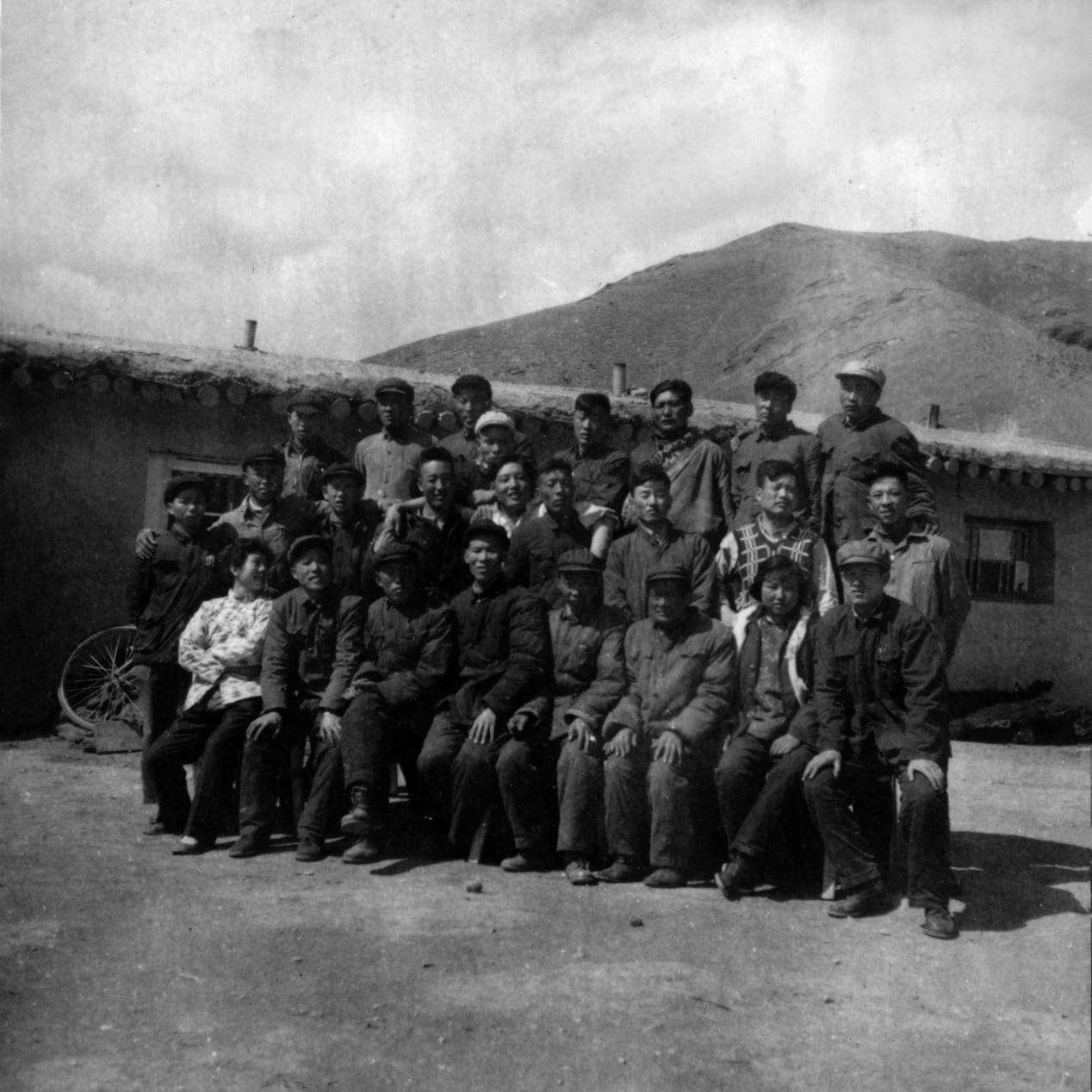

修建冬雪公路的工人合影 玛沁县铸牢中华民族共同体意识教育实践基地供图

陶振华的精神也在雪山乡代代相传。2016年,当地妇女自发成立环保协会,37名藏族妇女每月两次清理阿尼玛卿雪山周边的垃圾。“陶书记带我们修通公路,我们也要守护好这片青山绿水。”关却卓玛说。如今,当年的建设者大多已白发苍苍,但他们依然会带着子孙重走东雪公路,讲述那段激情燃烧的岁月。

这条用血汗铸就的“天路”,不仅联通了雪山与外界的经济命脉,更架起了藏汉民族团结的连心桥。各族干部群众同心协力、艰苦奋斗的感人故事,展现了中华民族共同体意识的强大力量。正如关却卓玛老人所说:“我们会永远感恩陶书记,永远珍惜民族团结的珍贵情谊,把这份精神代代相传。”

(光明日报全媒体记者王雯静 通讯员丁虎、郝子逸)