点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

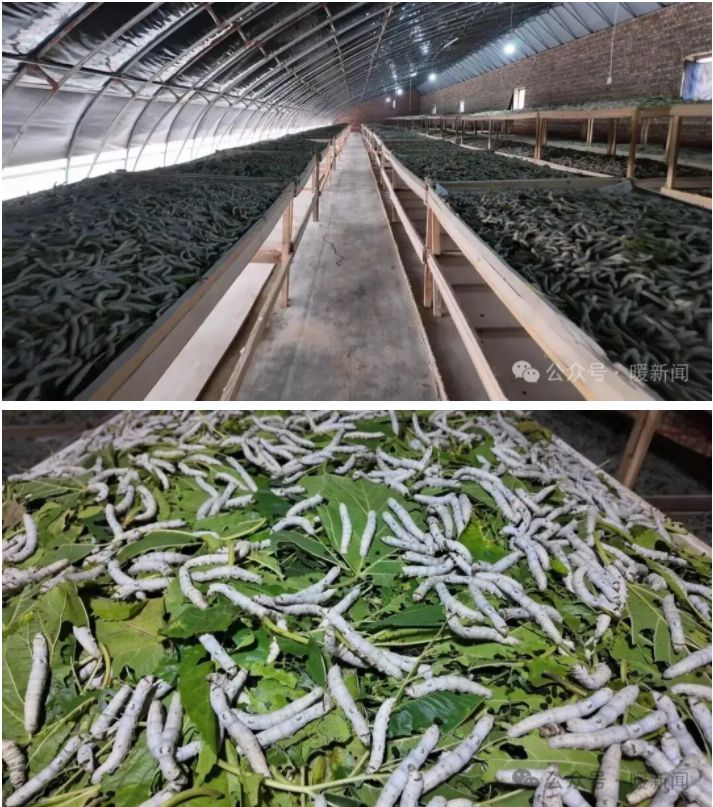

11月初,木凯淖尔镇包勒壕内村草原上,杨玉梅的养蚕大棚里热闹非凡——蚕宝宝啃食桑叶的“沙沙”声不绝于耳,今年最后一批蚕正忙着结出雪白的蚕茧,透着丰收的喜悦。

谁能想到,这份兴盛于江南的产业,会在北方草原扎根结果?2020年,杨玉梅敢为人先,试着把桑蚕养殖引入草原,可一开始就撞上了“硬茬”。“草原温差大、湿度不稳定,刚开始在家养,靠电炉子加热、喷水壶增湿,忙得团团转还总出问题。”杨玉梅回忆道。

经过两年摸索磨练,她终于摸透了草原气候的“脾气”,总结出一套专属的“草原式养蚕法”。专门搭建的小蚕室里,温度精准控制在25~28℃,湿度也调节到最适宜蚕宝宝生长的状态,成功攻克了北方养蚕的核心难题。

如今,杨玉梅的养殖场已建成两座温室大棚,占地面积超800平方米。每年7月底起,这里能接连养殖三到五批桑蚕,今年最后一批就收获了8000至9000斤蚕茧。这些带着草原纯净气息的蚕茧,正被紧锣密鼓地运往东胜的加工厂,经过20多天的精细加工,将变成800至900斤优质蚕丝,走向终端市场。

从草原大棚养殖,到东胜集中加工,再到终端门店销售,这条完整的产业链,不仅让杨玉梅实现了年收入50万元的目标,更给周边村民铺就了“家门口的致富路”。“这个产业不用占多少草场,特别适合我们村!”木凯淖尔镇包勒壕内村村长刘有明说,村民们干完自家农活,就能来蚕场打工,一天能赚100到200元,多了份稳定收入。

打破地域局限,在草原上养出“致富蚕”。杨玉梅用5年时间证明,致富从没有固定套路,敢想敢试、因地制宜,就能在自家土地上走出独属于自己的幸福路。

记者 朱智慧

来源:鄂托克旗融媒体中心