点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

9月13日,一则重磅消息的发布让世人的目光再一次聚焦红山。

赤峰市敖汉旗,考古人员完整地揭露出一座红山文化晚期积石冢,一次性出土百余件红山文化玉石器。

内蒙古自治区文物考古研究院院长孙金松介绍:“M15出土的玉龙是目前考古发掘出土中体量最大的一件,出土玉器基本涵盖了红山文化玉器的大部分类型。”

红山文化,是中国北方地区新石器时代晚期的考古学文化,发端于距今6500年前后。其形成、发展、变迁及后续影响,是中华文明起源研究的重要组成部分,也为中华文明多元一体的形成与演变提供了重要线索。

“红山文化”命名70年以来,其发掘和研究取得了一系列重要成果,内蒙古赤峰与辽宁朝阳两地发现各类红山文化遗址1100余处,确定了红山文化在中华文明起源研究中的源头性地位。

M15出土的玉龙还未向世人展露真容,而红山文化重器、被誉为“中华第一龙”的C形碧玉龙,早已蜚声国内外。

龙,作为中国人之间最亲切的身份认同之一,经考古研究发现确认,最早起源于辽河流域。

在赤峰市敖汉史前文化博物馆,有一对兴隆洼遗址出土的猪首龙,头部是两个野猪头骨,躯体用石块和陶片摆放,大体呈S形。

有专家认为这对猪首龙意义非凡,从它开始就人为地规范了“龙”的构形理念,龙头和龙身都已经不再是单个动物,而是作为一个被抽象概括出来的艺术图案在人的观念中固定下来,并传承后世。

赤峰市翁牛特旗博物馆墙上,悬挂着一块“中华龙形的发展演变展板”,从新石器时代到现代,一脉相承,龙均被描绘为几种动物复合而成的神兽,这样的形态也与中华多民族大融合交相呼应。

翁牛特旗博物馆还珍藏着一件黄玉龙,它通体黄绿色,像极了春天草木萌发时生机勃勃的颜色。体态“极具流线造型,有势压雷霆之状”,特别是龙头部的制作“意境高远,给人天马行空、才气横溢的感觉”。

“红山文化玉器从题材选择、造型设计、雕琢工艺到使用功能,都蕴含着中国艺术审美特有的理念和精神,即从‘观物取象’到‘立象以尽意’,进而追求‘得意忘象’乃至‘大象无形’,最终达到以‘器’载‘道’的境界。”赤峰学院历史文化学院副教授崔岩勤说。

考古学界普遍认为,红山文化中“唯玉为葬”的思想,对后世“尚玉”的思想观念有着决定性的影响,也开辟了玉器礼的先河。

玉龙,凝固了久远的时光。仿佛可以看到高山、台地、祭坛、点点星光与熊熊篝火相映。王巫手捧一件玉龙,口中念念有词,缓缓走向祭坛中央,红山族人怀着敬畏和希冀,叩拜天地,祈求丰年。

“西辽河上游地区是中国北方旱作农业起源地之一。和兴隆洼时期相比,红山文化时期旱作农业得到了进一步发展。”致力于植物考古的赤峰学院副院长孙永刚说,“植物考古研究成果表明,中国农业起源于距今1万年前,先民驯化农作物后,逐步提高生产技术,奠定了中华文明形成和发展坚实的生产生活基础。”而“天人合一”“和谐与共”“和睦相处”“艰苦奋斗”等由原始农业孕育的中华民族文化的根基,开始镌刻在血肉骨髓里。

礼莫大于敬天,仪莫大于郊祀。

牛河梁遗址宏伟的规模及坛、庙、冢规整有序、主次分明的布局,是红山文化晚期建筑业最高成就的体现。

“坛的平面图前部像北京天坛的圜丘,后部像北京天坛的祈年殿方基。”考古学泰斗苏秉琦先生曾说。

这种三层起坛、天圆地方、沿中轴线左右布局的建筑理念,连同北庙南坛、敬天法祖的传统,均与北京天坛、太庙和明十三陵相类似。

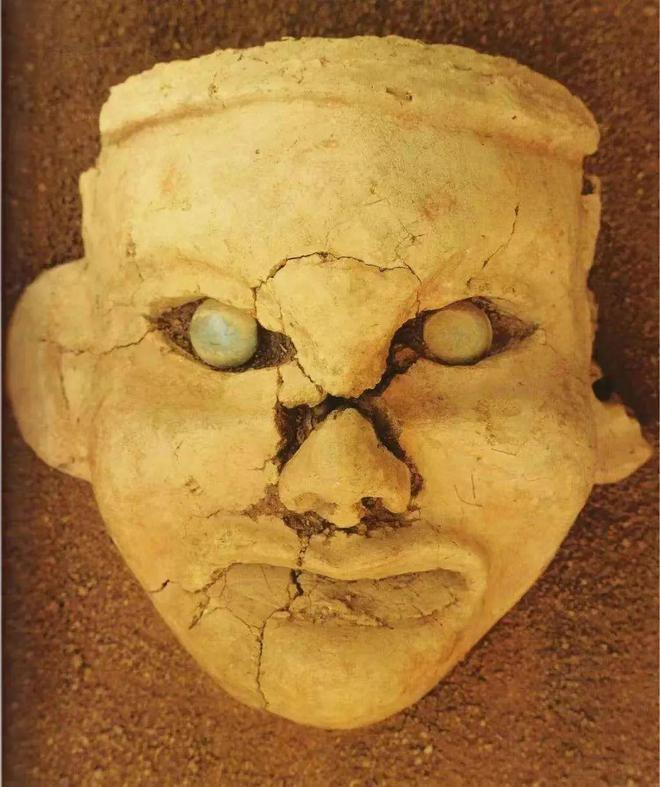

2012年5月在敖汉旗兴隆沟遗址出土的“中华祖神”,是目前所知的形体最大、形象最逼真、表情最丰富的红山文化整身陶塑人像。“它开创了中华民族祭祖敬祖的先河,证实了红山文化敬天法祖理念的客观性。”敖汉史前文化博物馆原馆长田彦国介绍说。

“礼之所尊,尊其义也”。中华先民并不只是讲究礼仪“进退周旋,威仪抑抑”的外在形式,而且更加注重探求礼仪的内在精神实质。

这精神实质,是道德,是规范,是“天人合一”“和为贵”,是中华民族特有的宇宙观和世界观。纵横几千年,横跨数万里,是刻在中华民族骨子里的基因和血脉,历久弥新、代代相传。