点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

新华社沈阳9月18日电(记者孙仁斌、姚剑锋)“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱……”每到“九一八”,很多人都会想起这首《松花江上》。但你或许不知道,这首歌并非诞生于白山黑水间,而是在西安唱响,而它的作者终其一生都没见过松花江。

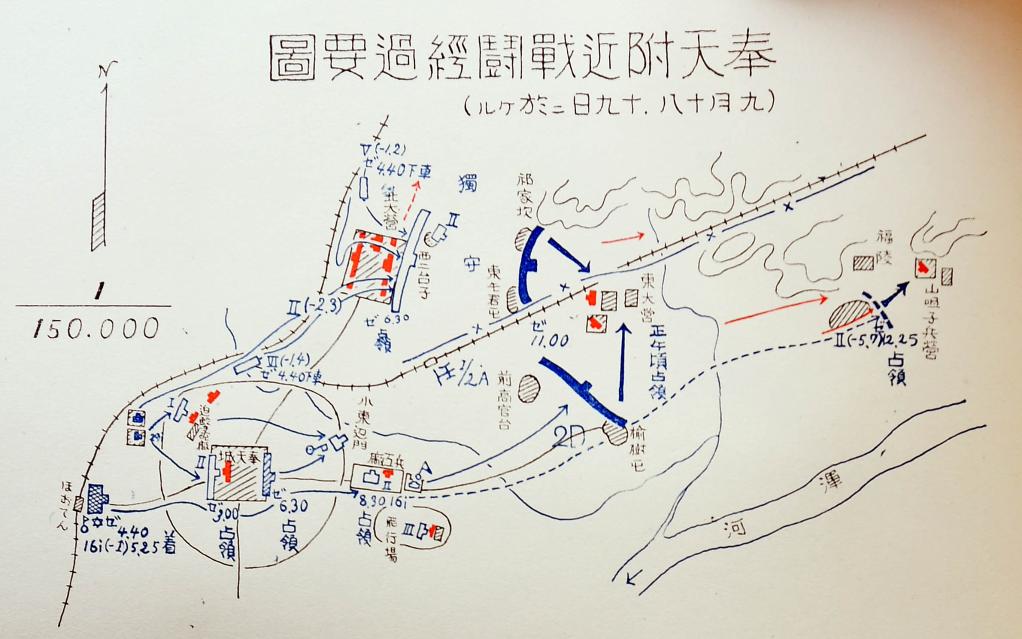

日本关东军司令部印制的“九一八”事变图册中的一页照片,照片显示事变当夜及次日日军行动的过程。新华社记者 姚剑锋 摄

1931年9月18日,日本关东军炮轰沈阳北大营,制造了震惊中外的“九一八”事变。由于国民政府的不抵抗命令,北大营8000名守军在300多名日军面前,一溃千里。

同样由于不抵抗政策,整个东北三省100多万平方公里的土地,在不到半年的时间里,尽数落入日军之手。从此,无数东北军民,涌入山海关,踏上了流亡的道路。北平、天津、西安、南京、上海、武汉……到处是国破家亡的伤痛,到处是背井离乡的哭喊。

这首《松花江上》寄托着思乡的离愁和山河破碎的愤懑,在伤痕累累的中华大地上一遍遍被唱响。很长一段时间,人们都以为这首哀歌是流亡中东北人民的绝唱。实际上,这首歌的作者张寒晖却是一个从未到过东北的河北人。

青年时代的张寒晖。新华社发

这位儒雅的青年1925年加入中国共产党。他多才多艺,拉二胡、编剧本、演话剧,用文艺宣传革命主张。1936年夏,张寒晖受组织派遣,到陕西西安应聘做教师,实际上主要从事统一战线工作。

中国近现代史史料学学会副会长张恺新介绍说,为宣传抗日奔走呼告的张寒晖耳闻目睹了几十万东北军和普通民众流亡的惨景,他到西安北城门外走访东北难民,与东北军的官兵和家属攀谈,听他们控诉“九一八”日本人的罪行,听他们倾诉对失去故乡和亲人的思念。

当时,发表在东北军办杂志上的一段话更令张寒晖字字戳心:“我们何时能返回那美丽的田园?何时能安慰我们的祖宗于地下?又何时能救我亲爱的父老兄妹于水火之中。”

他决定写一首歌,唱出东北同胞的心声。因为身边没有乐器,张寒晖就敲着桌子打节拍,反复琢磨哼唱。东北军民的悲痛、叹息、思念,一幕幕浮现在眼前。他借用老家河北定州的秧歌“哭坟”的元素,以含着热泪哭泣似的音调,唱出了悲愤交加的《松花江上》。

张寒晖带着学生们,在西安的城墙上、街巷中,不断地传唱。旋律中凝聚的血泪,强烈地感染着中华儿女,人们竞相传抄传唱,大江南北,长城内外,到处回荡着悲壮的呼号。

“在那个特殊的历史时期,歌声就像战斗的号角,把人们凝聚在一起,起到精神感召、社会动员的独特作用。”中共辽宁省委党校教授王建学说。

1945年,历经14年浴血奋战,中国人民终于赶走了日本侵略者。张寒晖很想了却一桩由来已久的心愿,去东北看看松花江。然而1946年3月11日,他积劳成疾病逝于延安,年仅44岁,留下了永远的遗憾。

当时,他远在河北定州老家的妻儿,还不知道他已经离开人世,人们也还不知道《松花江上》的作者就是张寒晖。直到新中国成立后,张寒晖写作《松花江上》的故事才逐渐为外界所熟知。

“我小的时候经常看到奶奶坐在院子里,抚摸着爷爷年轻时的照片,哼唱着这首歌。虽然唱的是松花江,但旋律对我们定州人来说,非常熟悉。”张寒晖的孙子张满囤说。

今天,“九一八”事变过去93年了。当熟悉的歌声再一次响起,我们感受到的不只是词句旋律,更是民族气节与爱国情怀。它不再是战火中的悲歌,而是警醒一代代国人勿忘耻辱、珍爱和平的壮歌。