点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

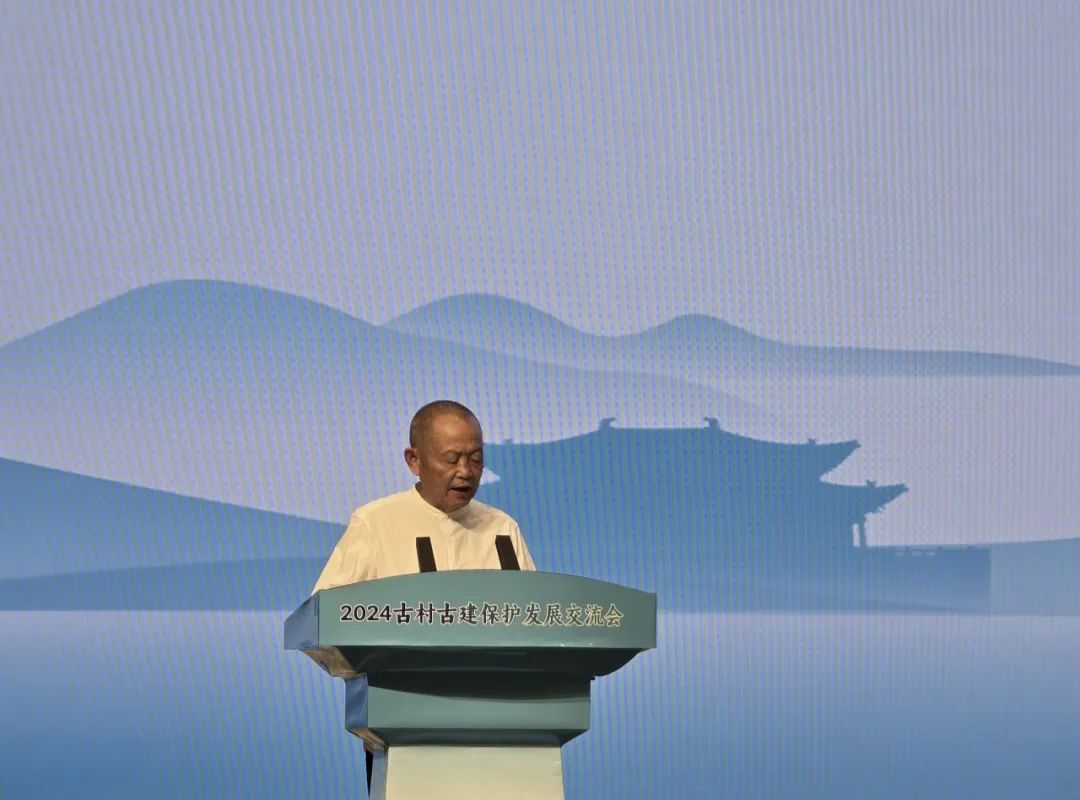

倔强的一生:怀念恩师胡彬彬教授

文 / 吴灿

2012元月3日晚,在新民路的一家茶馆,我第一次见胡老。当时,我的硕导滕小松先生推荐我读他的博士,我抱着试一试的态度去了。胡老气场十足,不怒而威,外表与实际年龄相比,似乎显得有点过。有些人就是这样,似乎从来不会年轻,但也很难老去。这是我的对胡老的第一印象,多年以后,仍旧没有多少变化。

胡老看了我带去的几本打印文稿,翻了翻,挑出毕业论文说:“这个我带回去,学习一下。”又说:“我这人写文章很少,但是要求真。”我诚惶诚恐,不知道这个“真”,需要到什么程度才算。我喝的是莲心枸杞茶,一苦一甜。此后读博的日子,也都是这两种感觉互相交织。同去的陈老师到前台结账时,我正要站起来抢上去,胡老叫住了:“小吴你坐下,让他去!”声音低沉,不可抗拒。

第二天早上,我在图书馆查资料。滕老师给我电话,让我去湖大六舍找胡老。刚到楼下,就看见他过来了,带我上四楼,进办公室,给我介绍他最近做的一项国家重大课题的情况。他问我有对象了没。我说有,她正在学古画修复。他一愣,说:“我这里有大量的民间写经、碑帖和绘画,需要修复。”又叹了一口气说:“所以这就是缘分,以后给她腾出一间房子工作。”五月份的时候,他装修好了一间非常精致的古画修复工作室,只是过了一年后,他调到了中南,这间房子也就搁置了。

出门的时候,他把一篇打印稿给我,标题是《我国传统村落及其文化遗存现状与保护思考》,十几页的篇幅,上面涂涂改改很多处。第一次关注传统村落话题,深受感动。十天以后,这篇文章压缩后,发表于《光明日报》理论版,不到3000字,篇幅不长,分量十足;4月,国家四部委发布《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》;年底,中国第一批传统村落名录公示。

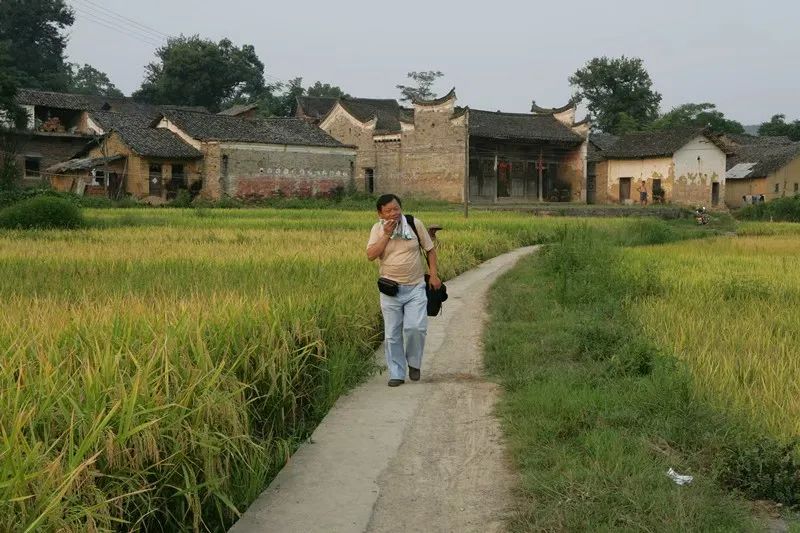

也就是这一年的5月14日,《光明日报》“人物”栏目以《胡彬彬:古村落研究的拓荒者》为题,对他的事迹进行了整版报道,开头即写:“小平头、黑皮肤,背着大挎包,箭步如飞。”这时他还未满53岁,除了看着比实际年龄稍微沧桑之外,“箭步如飞”的精神状态,一直维持到60多岁。

在此之前,他是一个“杂家”,爱好众多,涉猎广泛,中外文学、占卜堪舆、文玩收藏以及各地的人文风情、三教九流,再到鸟兽草木之名,几乎没有不懂的;而在此之后,他的主要身份标签就是中国村落文化研究中心主任,中国村落文化理论体系的创建者。湖南省政协常委、省政府参事、省智库专家等头衔接踵而来,一直到后来的万人计划哲学社会科学领军人才,都与此有关。

胡老的脾气跟名气一样大,身边无人避免过他的怒火。他在五楼的办公室骂人,整个屋子嗡嗡作响,楼下都能听得清清楚楚。初见者常常胆战心惊,呆立一旁,不知所措,也不知这个老头为何气性如此大。

2004年7月,与易中天等在凤凰古城做节目

跟胡老读博的前两年,他安排我住在湖大六舍朝西的房子,也在四楼。出门向右拐一个弯,就到了工作室。有一天晚上九点多,正在电脑前写作,门外有人敲门。出去一看,一个五十岁左右的男人在门外。我问您找谁?他说:“我找胡彬彬教授。”我问:“您是谁?”他说:“我是校长。你告诉胡教授,我来找过他了。”

当时,他想在岳麓书院后面的望江楼,建立一个独立的研究中心,但迟迟没有如愿,而隔壁的中南大学已经向他抛出了橄榄枝。赵校长过来,是想进一步挽留,可惜唯独那天晚上他不在办公室。

我每天都跟他一起忙到很晚,几乎没有其他业余活动。一开始,其实是不太适应他这个节奏的,常常挨骂。

2006年7月,和韩国成均馆大学李相海校长

在贵州考察现场

2012年去绥宁考察祭狗,太阳直晒,我刚到屋檐的阴凉处喝一口水,就被他当做吃不了苦的典型,当着众多村民和县领导的面,狠狠骂了我一顿。

2007年6月,在云南宝山工作现场

2008年8月,在湘西樟树古村落田野考察

有一回,中央有领导要来,胡老要我摆几件文物。初次接触,不知如何下手,刚问怎么摆,他就劈头盖脸一顿说:“你问我,还要你来干什么?!”

有一次他实在气不过,直接跟我说:“我带不了你,你换导师吧,已经帮你联系好了!”

外人未必有耐心或机会去理解他,觉得他不好打交道。在跟他相处时间长了,才知道他发脾气只是不愿意拐弯抹角解释意图。他把你外化成了另一个自己,希望你能清楚某件事情该如何处理,当期待达不到他的要求时,就会引发爆点。很多时候都是一些小事,比如论文标题不规范、凳子没有摆正位置、某句话没有领会到意思等。

朋友有过,更是直言不讳,感觉都要闹僵了。他对其他人也如此,喜欢的,即我朋友;不喜欢的,不多说一句话,看都不看一眼。

有时候为了帮助朋友,甚至采取非常手段。当年在邵阳,朋友两口子吵架,女的要跳河。胡老站在岸边,点着一根烟,不动声色地看着女人一步一步往河中央走去。男人急死了,要去救,他拉住说:“让她跳。”等水快没到女人脖子了,他才三下两下跨过去,揪住人家就往水里扎,呛了几口水。相当于死过一次,吓得不轻。此后,两口子吵架归吵架,再也不以自杀要挟。

他有很多高官朋友,有很多富豪朋友,也有很多乡里农民朋友。不管什么身份,一旦从心底认可是“朋友”,就常常鼎力相助,有侠义之风。无论去哪个村落做田野,都有一堆朋友围过来。遇到为难之事,一个电话打给朋友,也往往迎刃而解。

今年5月,一位老朋友的版画展开幕。他刚刚做完手术出院,才回双峰休养,接到邀请后,又立马赶回长沙,在会场坐了二十分钟,实在坚持不住才告辞。

朋友对他,也是如此。上海外国语大学的汪段泳来长沙开会,想见胡老。他不在,要我接待。时隔几天,怕汪老师误会,要我告知病情。第二天,汪老师就买了票,从上海坐六个个半小时高铁到双峰,跟胡老聊了半个多小时,又坐车回了上海。

千里迢迢,不过就是为了见一面,如荀巨伯远看友人疾,情深义重,古风尚存。

一些关于自己的大事,他反而没有那么在意了。2016年,国家文物局和中国文物保护基金会主办第八届“薪火相传——寻找传统村落守护者”,胡老的呼声很高,主办方发来了邀请。我填好申请表,邮寄的时候却不知道自己闹了一个乌龙。胡老作为嘉宾去现场参加会议,主办方告知没有收到申报资料,入选名单上没有他。我准备好了被狠骂一顿,但他只是简单告诉了我事情经过,叹了一口气,并未多说。

他的眼神锐利,直入人心,有些人是真害怕他的审视,带着金刚的一面。但他也展示着菩萨的一面,一旦认可某人,就会不遗余力地给予帮助,根本不需要开口请求。我以为,所有的好老师,都有这两面性。只示以金刚一面,人只是怕他畏他,未必心服;只示以菩萨一面,则会无端消耗自己的时间和精力,也收不到好的效果。

矛盾之处也在这里,看上去雷厉风行,杀伐果断,又常怀慈悲之心。金刚手段,菩萨心肠,才能情理兼顾,于人于事,才能尽可能做到公正。

他确实是一个矛盾的人。喜欢安静,也喜欢呼朋引伴。十多人围一桌吃饭,很多时候他都是焦点,所有的话题,天南海北,漫无边际,都从他这里引发,最后又到他这里若挈裘领,总结收官。有时则默不作声,又不喝酒,显得很落寞。

2012年10月,在湘桂黔苗寨考察

胡老的一生就是一个传奇,有些故事在《光明日报》的那篇文章里已经讲过了,有些故事在湖南社科名家的那篇《能知此心无隔碍》中也有过自述。早年上山下乡,在新化一家工厂劳作。大学毕业后,在银行看守过一年的金库,关在地下室,全靠读书打发时间。

但他不是书呆子,1980年代,萌生了做红包的念头。在当地小试牛刀,发现销路极好。遂与友人合作一起加工,生意好的时候,在邵阳市火车站包了一节车厢,腊月初就往外发货。可惜没有申请专利,后来广东沿海的加工厂用了更好的纸张,青出于蓝,他们的红包加工厂也就没有继续了。

生意不做了,继续上班。后调到邵阳市财政局,从小科员一直做到副局长。工作之余,都耗在全国各地的村落中,收集了大量实物与数据资料。

如果要追溯,可以将时间定在1984年7月24日,他第一次到黔东南,在黎坪肇兴、榕江本里、丛江岜沙和雷山西江的村落开启了田野考察。那时他还未满25岁,意气风发的英俊青年,提着行囊,带着老式胶卷相机,就可以翻山越岭。信息远没有今天这么发达,所有的行走都只有一个大致方向,前方会遇到什么,完全不知。

早在2000年之前,他的足迹就已经踏遍大江南北。藏区感受神圣净土,西北领略漫天黄沙,东北探索冰天雪地,海南体验热带风情,后来又去往中东、欧洲、北美、亚洲的其他国家,研究不一样的文明。文字描写出来如此美妙,实际上的经历艰辛无比。

在西北的一些村落中,喝的是盐碱地冒出来的泉水,拉了半个月的肚子。在四川前往西藏的途中,连天暴雨,道路塌方,抢修了一个月,他就在路上困了一个月。在湘西考察的时候,掉入一个坑洞,过了三天,才由一位经过的猎人救了上来。

我跟他第一次前往西藏,经过昌都,刚上214国道的时候,看到边上一处人家散落的村庄,他在车上突然说:“二十多年前,在这里买过一件法器,付了钱,没有取货。”时过境迁,当事人估计都去世了。他说的时候,一带而过,仿佛在谈一件与自己无关的往事。

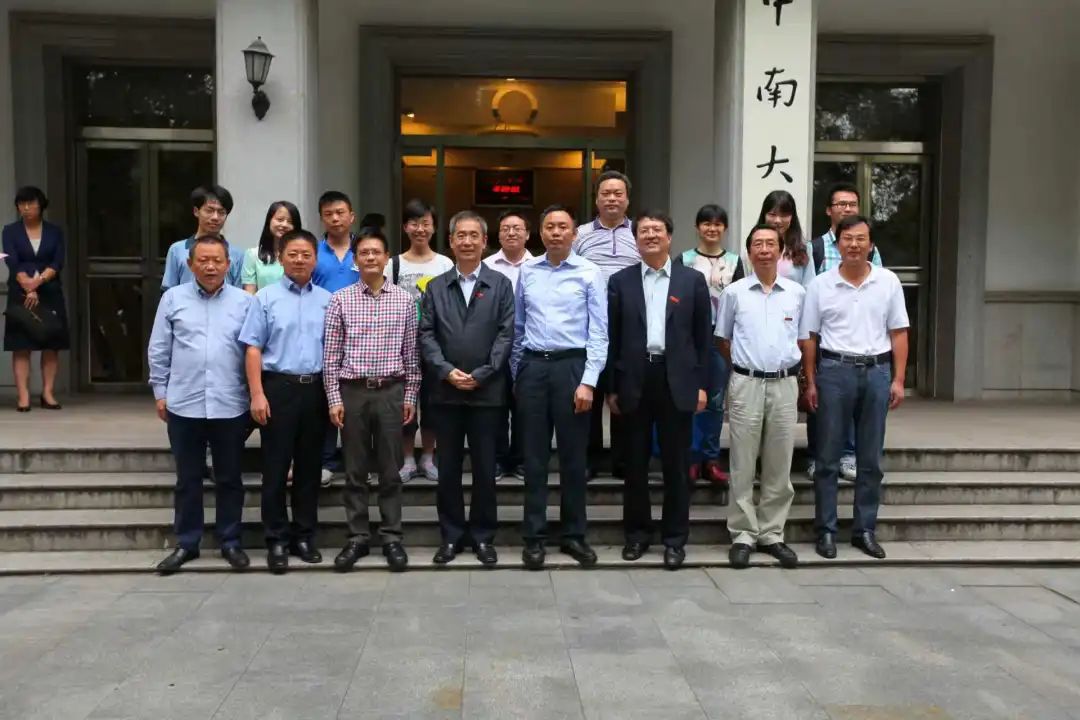

2003年,他评完研究馆员不久,北京的一所著名高校想调他过去。转户口的时候,被一位省领导知道了,亲自过问,不准走。最后将他安排在湖南大学岳麓书院。在书院几年时间,他创建了文博专业。申报了“长江流域宗教文化研究”,岳麓书院有史以来的第三个国家社科基金重大项目。后来到了中南大学,又拿了一个国家社科基金重大项目。

2014年9月,在中南大学

不过,他曾经说:“不去拿项目,别人说你没能力。拿了项目,也不能说明学术水平很高。”他私底下佩服的,是岳麓书院的老教授陈戍国先生,年轻时一直坐冷板凳,沉浸于学问,极少发论文,坚决不报项目,——66岁才开始申报了一个重点,67岁申报了一个重大,这个时候,老夫子已经名满学林,无须以此装点门面。

胡老非常清醒,要求我们尽早申报课题,多发论文,因为时代不同了,在体制内生存需要这些数据才能维系。近些年,高校青年教师去世的新闻时有出现,去掉个体先天因素不谈,科研压力确实起到了推波助澜的作用。读博毕业是一道关卡,找工作是一道关卡,进行高校之后的考核,又是一道关卡,重重叠叠,无休无止。

所有的理想,都应建立在现实的基础之上;但不能止于现实,停留于一个混混教授的层面,最终还得努力在历史上挣得一个名字,——而这不是一两个重大项目或者几百篇论文就可以达到的。

要夯实脚下的土地,也要仰望头顶的星空。缺少根基,无法仰望;停止仰望,又会变成一具行尸走肉,白白糟蹋了当年写论文做科研的初心。

2014年10月,在湖南涟源

早年当驻京办主任期间,跟着朱家溍、王世襄、史树青等老先生学习文物,成为他后来的治学之基。相对于五花八门的理论,他更重视实证,而这正是文物学的重要方法。一件文物,如果是真的,就绝不会假,没有什么半真半假亦真亦假的中间层次。正如他对人,爱与恨,都写在脸上;而且非黑即白,几无中间过渡。

胡老的一生遇到了很多贵人,也一直心怀感恩。读书时的老师傅治同先生去世,他敬献了挽联。到湖南大学工作,得益于某省委领导的关怀,他时常挂在嘴边。到中南大学建立新的中国村落文化研究中心,又得益于张尧学校长的慧眼,他也多有念叨。所有这些帮过他的人,都始终铭记。

2016年10月,在湖南江永勾蓝瑶寨

将心比心,以己度人,他对我们也常常施以援手,大大小小,不计报酬。2012年那次茶馆的相见,是我第一次认识胡老。仅仅是因为滕老师介绍我,而他相信滕老师的人品学识,于是就不嫌我愚笨,答应收下我。读书期间,他努力纠正我的自负、懒散,督促我完成学业。他在乎的不是此人是否聪明,而是品质是否可靠,勤奋付出。

找工作的时候,他又帮我四处奔走,站定脚跟。像我这种有点傲气且情商不高的学生,如果不是胡老不遗余力地教诲与提携,单凭自己的后天努力,不可能在岳麓山下的高校谋得一份教职。

我早早知道了世事无常,感受到了人生的无意义,常有虚无感,因此也未免懒散,凡事如能将就,决不讲究,也不执着。读博时,看到白纸黑字的毕业难度,感觉遥不可及,早早做好了肄业去摆烧烤摊的准备;四年后拿到学位,想着在长沙找个学校待着即可,工资能养家糊口,便做到退休;进了中南,面临三加三考核,感觉能留下来就成,六十岁以副教授致仕,没想过要再去拼职称。

只是在胡老努力向前的感召之下,我不敢太过消极。我在工作的这八年时间里,也发论文,也报课题,只管做事,没想结果,从讲师晋级到教授,回头想一想,其实都与胡老的引导息息相关。

他在忙,我们也不好歇着;他在向上拼搏,我们也不好意思饱食终日。他喜欢的东西,常常推荐给身边人。比如,他爱吃深海三文鱼,但常求而不得。又因为价格极贵,吃的次数也不多。我吃过两次,都是他请的。

其他的学生也都受他关照,——他们几乎无一例外都来自农村。他对真想读书的人,是发自内心地关爱。

最让人感动的,是2015年招的一个博士,进来的时候已经43岁了。自己曾在一所民办高校任职,跟妻子女儿异地多年。读书期间,妻女过来,胡老请他们吃饭。博一博二两年,因为论文,骂过他无数次。或者是选题太小,没法做成一篇博士论文;或者是知识没有系统,东一榔头西一棒子。磨了五年,终于毕业,去了广西的一所高校,拿到了一笔不菲的安家费,一家人终于稳定地生活在一起。

此外,湖南工业大学的李方,郑州大学的王安安,中南留校的邓昶,去湘潭大学的杨洁,湖南科技大学的龙明盛,留在长沙的杨卓为,回山西的柴书毓、翟鑫,玉林师范学院的程新元,辗转多地的李红、李峰、陈龙,今年毕业的郭炳亮、刘红梅、王忠田……这样的例子还可以列出一长串,哪一个学生他没有放在心上呢?

中国村落文化研究中心这个平台是他一手创建起来的,中心老师带的学生,也都是他的学生。每一个学生眼中的他,都有不同的样子,但我们都称他:“先生”。

有一回,我的一个硕士生家里出了一点变故,他知道情况了,先后给她发了五千块钱,并发微信给我说:“这类事,如学生家里确实很困难,我意你们将来可商量个预案机制,必要时启动救助。你看如何?”

如果有时候没有帮上,并非他不愿意,不过是实在使不上劲而已,——他毕竟不是万能的神。

不仅学习和工作如此,生活上他也时常过问。他自己以一个家长的眼光,搭桥引线,给那些没有恋爱的学生介绍对象。只是不善于此道,捉摸不透年轻人的心思,一对都没有成功过。

每一个正在谈恋爱的学生,如果告诉他了,都会被反复询问:“哪里人?什么学历?家里做什么的?现在做什么工作?”而且不出所料,最终一定会给予否定性的意见。归根结底,就是不放心把自己的学生交出去,不论男女。他认为他的学生,配得上更好的将来。

不过,一旦把恋爱对象带过来了,他就会像家长一样,认真地告诫:“不要轻易承诺,一旦承诺,就要好好走下去。”我跟珍的恋爱,他开始也不看好,甚至反对。但结婚之后,他逐渐改变自己的观念,并接纳了她的存在,称她为“大鱼”。他跟大鱼品味差不多,他喜欢的,大鱼差不多也喜欢。

我读书期间,只给他提过一次水果。毕业之后,拿到工资了,才逐渐送一些力所能及的小礼物。他向往外面大雪纷飞坐在家里喝咖啡的冬日场景,但工作繁忙,很难实现。2022年,他心生退意。我们送了一台半自动咖啡机给他。这个是厂家给大鱼赞助的,他反复问了,知道我们没有花钱,才心安理得地收下。他不愿意学生为他花钱,非常爱惜学生对自己的感情。

此后,他真正意义上迷上了喝咖啡,每天几杯。

2023年底退休以后,他住乡下。在老家建了一个美术馆,我原来以为这是纯粹的告老还乡。嘱我写一篇《乡庐美术馆记》,准备刻石。初稿中原有一句:“遂有池鱼倦鸟之思”。胡老说:“其他都好,唯此句有些误解,到乡村建美术馆,我意还真不是如此。”

他在离长沙两小时车程的乡下建一个房子,最大的想法,就是继续观察乡村,以文化人。只是后来遇到的种种,使他有些悲观。

不过,对我们来说,从此有了一个可以栖心的去处。美术馆在梅仑山半山腰,往上去是仙女殿,往下是花家村,东面距南岳只有八十公里的距离。我在《乡庐美术馆记》的开头写道:

“湘中梅仑山,东西横卧如眉,长挹衡岳爽气。山间林壑幽奇,花木四时竞秀。山之阳,春日李花胜雪,与虬枝老干相衬,绵延十里。及仲夏,金丸累累,灿然炫目。其间村落,故名花家。陂塘池堰,星罗棋布,清洌可鉴。以溪渠沟汊相连,注于新泽,通涟水,入湘江,归洞庭。”

但文字难以表达出它的美。每到天气好的黄昏,站在乡庐的楼顶望去,炊烟袅袅,村居错落,云岚秀润,峰峦起伏,如同一幅连绵的山水画。

节假日去看他,他总是带我们去周边找各种湘中美食。湖南各地都有可口的饭菜,其中以双峰菜最对我的口味,大概就是胡老的影响。回长沙时,他会在我们车厢里塞满各种东西,田里的蔬菜鸡蛋蜂蜜、新收的稻米、刚宰杀的鸡鸭鱼猪、鲜榨的菜籽油茶油,有什么给什么。

我受胡老影响太多。他喜欢清明前的古丈毛尖,我现在喝茶,也偏爱绿茶。不吃无鳞的鱼,不喜欢钻溶洞,关心脚下的植物,爱拍照片记录生活,喜欢白色浅色的花,这些都在他的潜移默化的影响而成。

我年少气盛,爱针砭时弊,常对社会热点发表看法。他认为这会耽误学业,也怕我引火上身。有一次,我正在浏览某打假网红的文章,他非常生气,说:“你老看这些干什么?”我知道他其实是为了保护我。

但他自己一直关注社会民生,伤时感事,大到中东战争,世界局势,小到村里某个大家庭的子侄纷争,逸闻琐事。后来我也持续关注,只是听从他的意见,很少发表看法。

我穿着不讲究,他批评过多次。他总以为是大鱼不给我买衣服,也冤枉过她。有一回,跟他去北京开会,大热天我穿着短裤拖鞋见领导,就被他屡次拿出来教育师弟师妹。教训多了,也就慢慢改变自己,正式一点的场合,我也知道要穿衬衫,天气再热,也穿得下长裤皮鞋。穿着得体,是对他人的尊重。

胡老的意志力惊人,说要做的事情,一定会做到底。2025年4月,决定考驾照。手术前,考完科目二;出院后立马回到双峰,就把科目三考完了。

担任两届省政协常委期间,年年都是明星委员。我帮着整理了十年的政协提案,深知他对于每一件提案的用心之处。1500字左右的篇幅,无不逐字逐句反复推敲。这些提案从湖南传统村落保护开始,拓展到乡村建设的方方面面。其中,功莫大焉的一件事,是在他的推动下,将数十万没有户籍的“黑孩子”全部上户。

一篇稿子,来来回回改十多遍,是常事。回乡种菜,白萝卜种出来十多斤一个,辣椒满树,每个可以长到四十多公分长。做事不做到底,决不罢休。

年轻时,跟朋友酒后出门,碰到一个调戏妇女的流氓。十七八岁的样子,路见不平,就揍了人家一顿。此事闹大后,回家就被父亲教训,反省,从此发誓不再喝酒。自我认识他起,确实是滴酒不沾。去村落做田野,尤其是苗寨侗寨,都有拦门酒。身穿盛装的姑娘们,端着自家酿的米酒,挡在寨门口,不喝不让进去。他总有办法躲开。饭桌上,最尊贵的客人向他敬酒,也始终以茶水回敬。有人说不喝酒的人没法做田野工作,这事没法在胡老身上验证。

2017年后,做了一个腿部的手术后,医生建议他每天急走一万步。出差住酒店,不管多晚,都会把一万步的任务完成。

随着年龄的增长,血糖逐渐升高。为了控糖,不喝饮料,不喝加糖的豆浆牛奶,甚至米饭都吃得很少。年轻时最爱的许多水果,近十多年更是坚决不碰,实在要补充维C,就啃一根黄瓜或者半个苹果。有时候望着芒果、脐橙这类高糖水果,会不由自主地说:“真好,可惜我不能吃。”主人递到眼前了,也坚决不碰。

听说吃黑麦面包可以控糖,在长沙找了很多面包店。但是又觉得,外面卖的做不到真正的无糖,没法买。那时大鱼钻研西点兴趣正浓,说我试试吧。纯黑麦和面,吃了一段时间,血糖保持得很稳定。于是,隔不了几天,大鱼就会给他做一些。四年来,装黑麦面包的冰箱总是塞得满满当当。

抽烟是他保持多年未变的习惯,烟龄四十多年还是五十多年,已经不得而知。除了乘坐飞机和高铁之外,在其他任何地方,都是烟不离手。他对香烟已形成依赖,且自有一套理论:“如果突然不抽,说明我可能不行了。”

他曾经爱吃邵阳米粉,就着火爆香辣的红油牛肉,连汤带粉,一次能吃两碗。长沙出差坐高铁,都要在香樟路上的那家米粉店吃一碗,再打包带一碗走。这些都因为要控制血糖的缘故,随风渐远。偶尔点一碗,也就吃三分之一,甚至更少。

某一年,我说起西南方言地区的各种米粉,他就想到了邵阳武冈的鱼粉。多年前,他还在邵阳工作的时候,多次坐在老城拱门外的翰西门河边,看着老板将一碗米粉三炒三烫三滤,折腾十几分钟端上桌,他说:“遇上阴雨天,坐在临河的桌前,那米粉的鲜美细腻,停箸间偶尔瞅几眼河面的雨花,你的内心便一定会泛起许多温柔来,对过往的许多事的体会,也会变得细腻起来,灵魂可能会走出很远……”

他想带我去尝尝,只是离长沙太远,四个小时车程,所以一直没有如愿。

他的内心偏于柔软细腻,带着忧郁的底色。2016年初,寒冬之际,他带我们在江永勾蓝瑶考察水龙祠壁画。几年前,其他几所高校三下乡活动,带学生到过这里,也都把它写进了调研报告,不过都没有引起外界注意。胡老知道它的价值,而且更在乎它的保护。发现的时候,四周墙壁岌岌可危,院内杂草丛生,苦楝树和构树都碗口粗了。

从水龙祠出来,行走在勾蓝瑶的田野,举目四望,大片绿油油的莴笋蔓延至天边。我在后,他在前,一踩一脚泥,始终隔着四五步远。他头戴帽子,双手插在薄薄的羽绒服口袋,身形微微佝偻,显得心事重重。绵绵阴雨,拂在身上,笼罩在无比忧伤的氛围中,他望着远方一座一座的小山包,喃喃地说:“那又有什么办法呢?”

2016年10月江永水龙祠壁画研讨会

回长沙之后,我拟了数份报告,他跑了好几次省委省政府及相关部门。又给国家文物局、教育部、财政部也分别拟了报告,准备过完春节去北京。随后的半年时间里,在他的带领下,团队获得一个教育部人文社科基金重大委托课题,又与中国社科院世界宗教研究所召开了几次学术研讨会,逐渐引起省里的重视,这座风雨飘摇中的山野小庙才有了维修资金。

不过,这些看着是水到渠成的事,当时其实是没有把握的。

勤于行走,乐于观察,对个人而言,总能有所收获。田野考察,获得某些不为外界所知的发现,不难,难的是如何让这些发现在一个更大的系统中获得认可。如果只是自己知道,根本实现不了它的社会价值。

胡老的一生,有很多类似的举措。某些籍籍无名的历史遗存,如宝庆竹刻、明山石雕、湘西南木雕、《群村永赖》碑、新化维山古墓壁画、资兴的古代“联排别墅”……都是入他眼、经他手,再三考证辨识,多方奔走呼告,才得以进入更加广泛的视野,为世人所知。

多事多患,誉之所在,谤亦随之。维山古墓壁画时代大概定在唐五代之际,南方地区极为难得。因为里面的“十二生肖图”中没有蛇而有一只猫,今年初在网上闹得特别火。2006年胡老发现它的时候,墓道已经被附近村民扔满了生活垃圾,淤积多年。费力清理出来后,经过新化县委县政府同意,运回岳麓书院异地保护。但当地有人不满,写了一篇帖子,称胡老为“盗窃犯”“诈骗犯”,发在天涯论坛上。此事其实无需辩驳,地下文物皆归国家所有,岳麓书院是公立机构,保存维山古墓壁画并无非法之处。

所以这篇帖子在网络流传多年,胡老都当个笑话,时不时讲给我们听,并没有很在意。但被人污蔑为“盗窃犯”“诈骗犯”,公安部门的朋友建议他报案,后来不了了之。

在岳麓书院读书时,胡老时不时就提醒我们说,书院有十条规约,两条最重要:“时常省问父母”,“夜读仍戒晏起”。前者是孝,后者是勤。这大概也是双峰人的特性。做什么都肯拼,到田间地头去看,连蔬菜都种得比外地的更好。双峰曾国藩教子说,“当以早起为第一先务”。

在胡老眼中,学生晚上熬夜学习工作,不是第二天晚起的借口。青年人睡到九点多起来,双眼无神,四肢无力,整个人看上去很颓废,也不知道自己一天究竟要干什么,浑浑噩噩,这才是最可怕的,——并非晚起这么简单。胡老自己确实起得很早,多年来始终如此。

2020年8月,他在微信朋友圈发了一段文字:“我唯一崇尚的,是勤奋,而不是知识。不勤奋怎么可能获取知识?这是常识,也是逻辑的内在关系。勤奋吧!直到生命终结。或许,这就叫做勤奋至死!生而为人,其实是没有资格颐养天年的。”微信兴起的那几年,他不怎么发朋友圈;中间好几年,又差不多每天都发上几条。

2018年12月,在中心接待耶鲁大学访客

他大概每年住一次医院。护士都怕他,每次换药,常提心吊胆。两个小时的点滴,他要求一个小时就打完。不喜欢拖拖拉拉,不喜欢浪费时间。

他每天大约睡三四个小时,睡眠很不好。加上长期拼命劳作,透支了身体。从2017年开始,做过三次大的手术。第一次是腿部的,走路太多了。第二次,是检查出了肝癌。他认为是小时候农村滥用甲胺磷这类农药,通过食物进入身体造成的。

胡老大部分时间都在工作。每次出差返长,都是先进办公室,而不是回家。某年腊月底,他在贵州的村落考察。师母担心他不回家过年,在当地电视台点歌提醒他。但他还是留在村民家里,过完春节才回。他倾情于村落,发自内心去为传统村落奔走。某年他私下里曾透露说,自己对得起国家,对得起学生,但对不起家人。

2019年,在西藏甲玛赤康村

2019年6月,在浙江云和

2019年6月,在湖南资兴

2017年,他做肝脏手术,以为自己活不长了。草拟了一份遗嘱,不多的积蓄中,拿一部分捐给百仁慈爱,再分一部分找些山区孩子予以学业资助,剩下的才留给家人。

他想得很清楚:人终归有一死,如果真到了那一天,不要浑身插满管子躺在医院。与其躺着活,不如站着死。他再三交代,死后不举行追悼仪式,迅速火化,骨灰撒入“(长)江(黄)河流域”。

生前关心村落,死后也渴望长眠于此。

2025年4月,胡老病情恶化。7月21日晚上七点多,他摆脱了人世间的痛苦,去到了另一个世界,享年66岁。

都来不及悲伤,七个小时后,遗体就送入殡仪馆。凌晨三点多,四周安静异常,只有几辆送行的车,在黑夜中慢慢穿行。时值三伏,居然暑气全消。凉风拂面,夹着几点细雨,微有秋意。

他说,悲伤留给自己家人就行,不要打扰他人的生活。甚至说,三代以后,都没人记得自己了,留不留骨灰,立不立墓碑,也意义不大。逝者已矣,活着的人,还有自己的事。

所以直到最后的几天,知道他病情的也没有几个人。所以他的很多朋友都没有得到通知。一个月之后发讣告,也是他生前再三交代过的。

正如师母所说的:“洒脱如风,无挂无碍,自由来去,才是他的本意。”他一生倔强,得罪过很多人,也赢得了很多尊重。

2019年7月,在中南大学

我跟了胡老近十三年,四年学生,九年是工作。最开始称他“胡老师”,后来称“老师”,再称他“先生”,最后是“胡老”“老爷子”。

他带我两次自驾进藏,第一次看山川雄伟,轮廓与色彩随着颠簸起伏,变幻不定。村庄、流水和移动的人,在旷野里暗暗较劲,各有各的归宿。黄色的马先蒿、紫色的露蕊乌头、绿色的绿绒蒿、玫红色的星状雪兔子……点缀满了山坡,让人眼前亮了又亮。

摸得到的,是玛尼堆上经幡的五色杂乱,雪山死去后的褐色深沉;闻得着的,是高原上无边无际的风,吸饱了牦牛粪便与牧草的清香,肆无忌惮地吹。黑夜翻越斜拉山的泥泞坑洼,珠角拉山悬崖峭壁上经历的冰雹,都是旅途中的美好回忆。

2019年8月,在西藏然乌湖

2019年8月,在四川色达

四季流转,仿佛什么都没有留下,又仿佛一切都还在那里。在湖南大学六舍的四楼,我看到院子里两棵巨大的香樟树,绿了两轮;在中南大学物理楼的五楼,我看到走廊西边的那排栾树和法国梧桐,黄了十次。

此后,他的微信头像不再跳动。也不会有人半夜打电话过来,催我写一份加急的稿子。事情做得不好,他不会批评。做得好了,也得不到他的赞扬。

2022年6月,在江永勾蓝瑶寨

2024年7月,在广西柳州

四周的高楼拔地而起,人群往来其间,一切喧嚣浮华,终又归于沉寂。世间多少坚固的城池,都化作了尘土。我们依旧是俗人,迷失在娑婆世界,沉沦于六道轮回,——唯有精神不朽。

对我们而言,胡老不知疲倦的精神,就是一盏不灭的灯,伴随而行,穿过时光深长的甬道。它并不驱散命运无边的黑暗,却足令我们看清咫尺之间的距离。

2024年7月,在山西晋城

往事历历在目,回忆不尽,伤感无限。想起来,感觉还是有写下来的必要,给自己存个念想,也给原来熟悉他的人看一看。

看他是如何倔强地生,又如何倔强地死。

我曾撰了几副对联,附在文末,权当挽联,——虽然胡老并不在乎这些俗套:

一生襟抱,九域斯文,未曾失言,未曾失信;

卅载履痕,八千村落,有时在目,有时在心。

盍各言尔志,言君子儒?言小人儒?非求安饱,唯公正有道;

皆如是我闻,是大明咒,是无上咒,摒除苦厄,此真实不虚。

本文作者系胡彬彬教授的学生,现为中南大学中国村落文化研究中心教授。