点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

6月14日,由河南省文化和旅游厅与中央广播电视总台央视网共同倾力打造的大型文旅直播节目《沿着中原大遗址走廊寻国宝》一经播出后便“火出圈”:“这个暑假去河南”“中国考古界太棒了”“不愧是我中华瑰宝”“老祖宗的美商太赞了”等评论和弹幕络绎不绝,广大观众热烈回应诠释了“何以中国”的文明延续性和时代生命力。

截至目前,此次直播精准触达网友累计超1.8亿人次,话题#沿着中原大遗址走廊寻国宝#阅读量 超1.7亿人次,荣登郑州、洛阳同城热搜,斩获TOP10、TOP16佳绩;#3000年前的商王也爱看每日运势#登上微博实时上升热点,#总台主持人海霞走进洛阳#引发全国媒体的关注。

寻溯探源正当时

文旅融合启新程

5月19日,习近平总书记考察洛阳龙门石窟时提出“中华文明博大精深,值得我们多到实地去寻溯”“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”的殷殷期许;不到一个月后,大型文旅直播节目《沿着中原大遗址走廊寻国宝》,便以国家级媒体矩阵为杠杆,以考古实证为支点,撬动中华文明基因的当代解码。

这既是对文化传承战略的迅捷响应,更是对“何以中国”命题的系统性破译——通过三门峡、洛阳、郑州、安阳、开封五大核心遗址的时空串联,将沉睡的文明地标转化为可感知、可互动、可传播的“中国通史”实景课堂。

中原大遗址走廊绝非普通的地理坐标,而是承载中华文明连续性、创新性、统一性的核心实证区。从庙底沟彩陶上的“华夏初曙”,到二里头王朝国家的文明奠基;从郑州商都“3600年不移”的中轴线基因,到殷墟甲骨文点燃的汉字圣火;直至龙门石窟见证的文明交融——这条纵贯5000年的走廊,实为一部镌刻在大地上的中华文明编年史。

中原大遗址走廊在大遗址保护方面更是堪称典范。河南以“大遗址保护+数字化活化+文旅融合”三位一体模式,不仅实现了对文物的有效保护,还让它们重新融入现代生活,焕发出新的生机与活力。

这场时长近100分钟的直播,便是一次别开生面的文明溯源之旅。

中央广播电视总台主持人海霞携手中国社会科学院学部委员、河南省文物考古研究院院长王巍和龙门石窟研究院党委书记、研究馆员余杰当起直播间“主播”,河南省文物考古研究院研究员樊温泉,二里头夏都遗址博物馆考古研究部副主任杨硕,河南省文物考古研究院商城工作站站长杨树刚,中国社会科学院考古研究所原殷墟考古队队长唐际根,河南省文物考古研究院党委书记刘海旺等专家学者则化身“考古导游团”,与总台央视网主持人及记者陪全国观众顺着纵贯五千年的“文明轴线”,开启一场浪漫的文明探秘。

科技赋能活历史

创意表达引共鸣

在文化消费日益蓬勃的当下,年轻人“逛博物馆+选购文创”的新型生活方式正成为风尚。河南省依托中原大遗址资源优势,联动五大博物馆推出一系列富有创意的文化实践,以新颖的形式推动中华优秀传统文化走进当代生活,让历史文脉在新时代焕发勃勃生机。

三门峡庙底沟博物馆将彩陶上精美的月牙纹、双旋纹、花瓣纹转化为文创设计元素;二里头夏都遗址博物馆以镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰、“中华第一爵”为灵感开发特色产品;郑州商代都城遗址博物馆围绕城垣夯土、青铜方鼎兽面纹推出文创精品;殷墟博物馆将亚长牛尊、甲骨文融入文创设计;龙门石窟则把憨态可掬的石狮子、富有喜感的“比耶佛”形象创意呈现。

这些承载着厚重历史文化的文创产品,既保留了文物的文化内涵,又融入现代设计理念,成为兼具实用价值与文化意义的“文明快递”,让古老文明以鲜活的姿态融入百姓日常生活,在烟火气息中彰显独特魅力。

龙门石窟的石狮子

“比耶佛”文创产品

在引导公众领略五大博物馆文化魅力的过程中,科技赋能成为一大亮点。

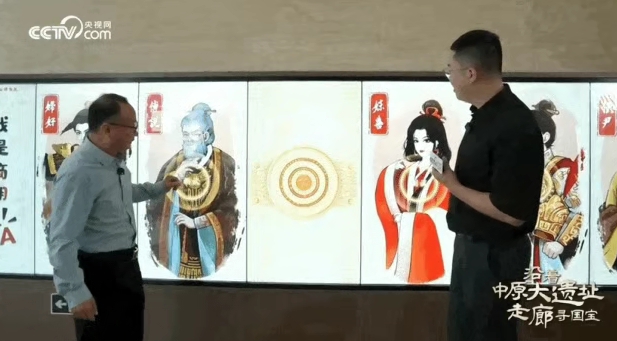

通过创新运用数字技术,一系列富有创意的导览形式层出不穷:借助万花筒展现彩陶绚丽光影,运用数字化手段还原3700年前夏都先民的智慧排水系统,依托人工智能生成“商朝人设”,利用VR技术带领观众“走进”殷墟宫殿,通过数字修复技术让《海马瑞兽图》等珍贵文物“复活”。这些科技手段的应用,打破了时间与空间的限制,让观众能够跨越历史长河,与古代文明进行“亲密接触”。观众不再是被动的文化接受者,而是通过互动体验,成为文明对话的积极参与者,在沉浸式感受中深化对中华文化的理解与认同。

借助万花筒展现仰韶文化的型纹之美

通过人工智能技术生成“商朝人设”

本次直播还注重运用互联网传播规律,以“网感”表达搭建古今对话桥梁。#3000年前的商王也爱看每日运势#等互动话题一经推出,便引发网友热烈讨论。网友们在留言中感慨“原来古往今来大家都爱玄学”“这样的遗传基因确实是有的”,这种充满趣味性的互动,让古老文明与当代生活找到了共鸣点,使文化根脉在轻松的交流中得以延续。

当直播镜头聚焦开封州桥及汴河遗址《海马瑞兽图》石刻壁画发掘现场,现代科技还原的精美图案令网友赞叹不已,“不敢想象以前的人怎么雕刻出来的”“读懂中国很长见识”等留言刷屏。专业考古团队深入浅出的讲解,将深奥的学术知识转化为通俗易懂的大众语言,让文物成为年轻人文化交流的“社交货币”。 传统文化以亲和的姿态融入当代话语体系,真正实现了“历史不端架子,文化自带流量”,为中华优秀传统文化的传播注入新动能。

利用现代技术还原的《海马瑞兽图》石刻壁画

聚焦遗址解基因

专家解读显底蕴

中原大遗址走廊,作为中华文明探源工程的核心地带,以丰富的历史遗存和文化积淀,生动印证了中华文明起源发展的连续性、创新性、统一性、包容性与和平性。从仰韶文化的曙光初现,到唐宋时期的繁华鼎盛,这里的每一处遗址、每一寸土地,都在无声诉说着中华文明的传承与发展、变革与创新。

此次直播将镜头对准中原大遗址走廊,以高度的历史使命感和文化责任感,致力于解码“烟火不绝、文脉不断”的中华文明基因密码,回应“何以文明?何以中华?”这一关乎民族文化根脉的世纪之问。

中国社会科学院学部委员、河南省文物考古研究院院长王巍全程领衔学术解读,以深厚的专业素养和严谨的治学态度,串联起从庙底沟花瓣纹到殷墟甲骨文的文明演进脉络。

在三门峡庙底沟遗址,彩陶上的花瓣纹图腾曾统一了半个中国的审美认知,见证了“华族”融合的历史进程,为“华夏”文明奠定重要根基;洛阳二里头遗址出土的绿松石龙形器,造型精美、工艺精湛,成为凝聚民族精神的重要纽带;郑州商都遗址通过3D打印技术复原的古城墙,实证了3600年来城市中轴线始终未变的历史传承,为中国古代城邑文明发展奠定范式;安阳殷墟遗址出土的四千余片甲骨文,将中国有文字可考的历史向前推进约1000年,成为文化遗产活化利用的典范之作。

三门峡庙底沟博物馆的月牙纹彩陶

花瓣纹彩陶和各自的文创冰箱贴

文字体系的一脉相承、审美观念的世代延续、建筑格局的传承创新、择中定都理念的持久影响……这条纵贯五千年的“文明走廊”,以丰富详实的文化细节,深刻阐释着中原文化在中华民族文化体系中的重要地位,以及中华文化绵延不绝、历久弥新的深层动力。

龙门石窟研究院党委书记、研究馆员余杰作为特邀嘉宾走进直播间,以“东道主”的视角,生动讲述民族大融合与文明交流互鉴的动人故事,分享推动石窟文化“活起来”“走出去”的创新实践成果。龙门石窟作为中华民族融合发展的历史见证、文化自信的重要标识,通过此次直播向世人充分展示其独特魅力与时代价值,让中华儿女在感受历史文化魅力中增强民族自豪感,也让世界更好地读懂中国、了解中华文明。

五址同屏展文明

四方联动创新篇

此次直播以突破性创新实践,构建起跨时空直播传播链路,打破地域区隔与时间壁垒,实现五大中华文明核心遗址的实时同频联动。

中国社会科学院学部委员、河南省文物考古研究院院长王巍,龙门石窟研究院党委书记余杰等国内顶尖专家学者化身“考古导游团”,以专业视角与生动讲述,带领观众“云游”历史现场,将散落于中原大地的文化遗址串联为系统完整的文明叙事体系,让观众在跨越时空的对话中触摸历史肌理、感悟文明精髓,为深化中华文明探源工程开辟数字化传播新路径。

在推动文化遗产创造性转化、创新性发展进程中,河南省探索形成“政府搭台、学界注魂、媒体赋能、产业延链”四方协同创新机制,构建起全链条、多维度的文化发展生态,充分释放文化遗产的历史价值、社会价值与经济价值。

河南省秉持高度的历史责任感与文化使命感,在严守文物安全底线的同时,为文化遗产活化利用搭建坚实平台,实现历史文脉保护与现代城市发展的有机统一,让古老遗址焕发新的生机;中国社会科学院、河南省文物考古研究院等权威学术机构深度参与,专家们对遗址文化内涵、文物历史价值进行精准解读与深度阐释,并将学术语言转化为通俗易懂的大众表达,为直播内容注入深厚学术底蕴,让历史文化传承既有高度又有温度;央视网发挥主流媒体引领作用,整合全媒体传播资源,构建“线上+线下”“内容+平台”的立体化传播矩阵,通过互动直播、推出创意短视频等多样化传播形式,让中华文明以更加鲜活的姿态走进大众视野、融入时代生活;以文化遗产为核心IP,文创产业集群围绕青铜纹饰、甲骨文、石窟造像等特色文化元素,将文化资源转化为可感知、可体验、可消费的文化产品,推动文化消费融入日常生活场景,实现文化价值与经济价值的相互赋能、良性循环。

“五遗址同屏”的创新传播模式与“四方联动”的协同发展机制有机融合,构建起新时代文明传承的全新范式。这一范式不仅实现了文化遗产从静态保护向动态传承的跨越升级,更形成多元主体协同发力、多种要素深度融合、多重价值持续释放的文化发展新格局,为坚定文化自信、赓续历史文脉、推动中华文化繁荣兴盛提供了有力实践支撑与创新路径借鉴。

“寻溯”,溯的是根和源。历史长河中,中华文明始终弦歌不辍、薪火相传。从文明星河的赓续,想到文化事业、文化产业的兴盛,习近平总书记指出,文旅融合前景广阔,要推动文旅产业高质量发展,真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。

此次河南省文化和旅游厅与中央广播电视总台央视网的携手探索,既是对总书记重要指示的高效践行,更是新时代文化传播的范式创新。未来,随着更多数字化、年轻化的文化实践落地,中原大遗址走廊必将成为展示中华文明的重要窗口,让五千年文明基因在青春对话中永续传承、焕发新光。