点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

光明日报记者 王冰雅 尚杰 新甘肃·甘肃日报记者 苏家英

2015年,博士毕业入职兰州理工大学,当年即获国家自然科学基金项目;次年,破格晋升硕士生导师……不到10年,始终不知疲倦、深研“金属疲劳”的刘俭辉,始终迎风而行、关注风电产业的刘俭辉,一路从讲师成长为教授、博导,甘肃省飞天学者特聘教授。

有人问他“通关秘诀”,他说,没有秘诀,就是找准方向,坚持下去。“只要是我认定的事,我就会付出百分之百的努力。结果可能成,也可能不成,但那不是最重要的,重要的是我有没有竭尽所能,有没有全身心投入。”

也不是一直顺风顺水。从河南农村出发,经历高考滑档、考研调剂,工作后面临长期的成果空窗期……屡败屡战、披荆斩棘,刘俭辉始终鼓励自己:纵有疾风起,人生不言弃。

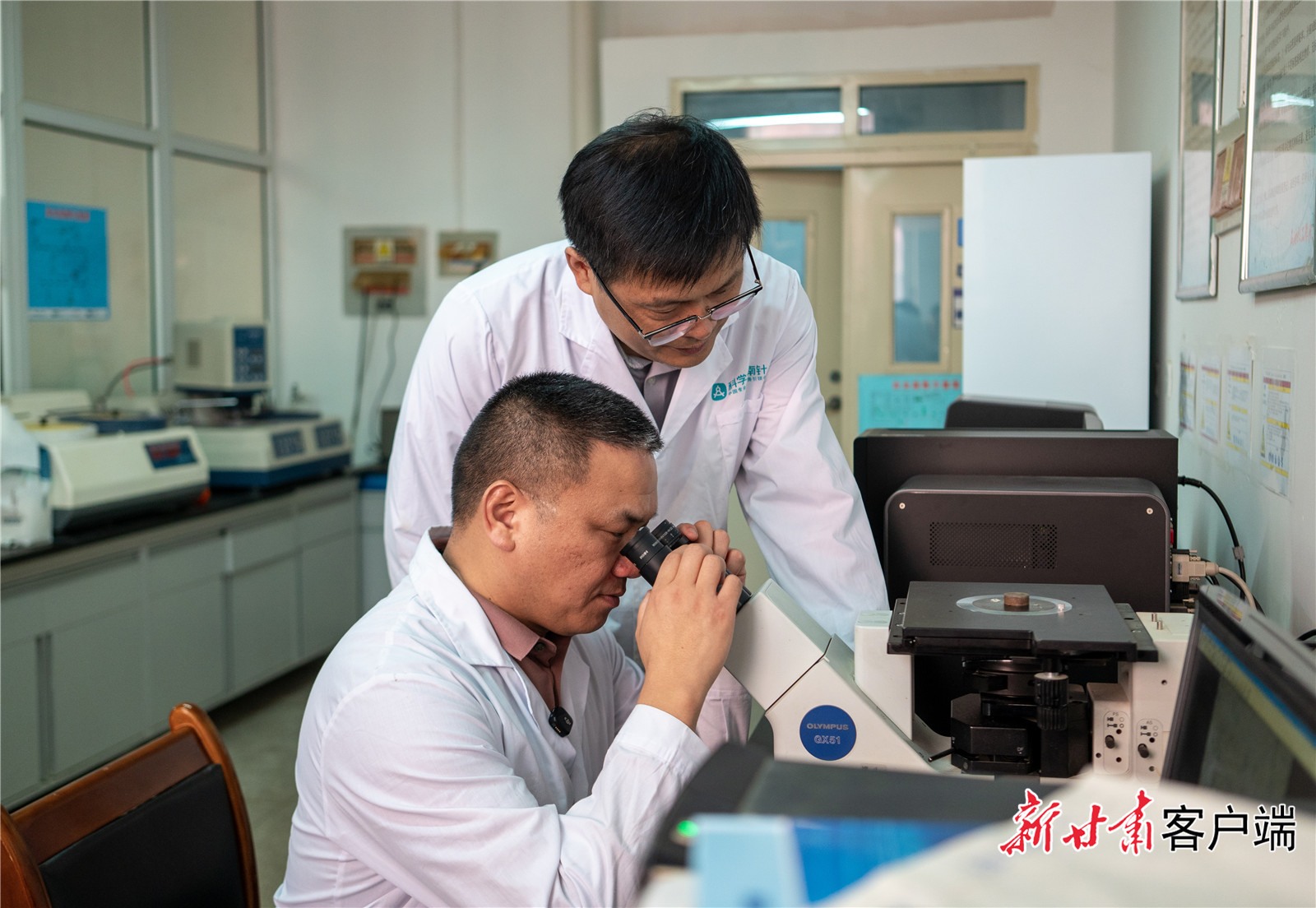

刘俭辉教授与同事一起做实验。

(一)

从家到学校七八公里,刘俭辉总喜欢步行上班。近一米八的高个儿,走起路来步履如风,仿佛永远在赶时间。

这段路,也是他思绪飞扬的时刻:今天有哪些工作、怎样开展,昨天哪里做得不足、如何改进……

人生这条路怎么走,刘俭辉也很有想法。

博士毕业时,刘俭辉站在人生的十字路口。一边是东部企业的高薪职位,一边是西部高校的普通教职。他几乎没有犹豫,选择了后者。

“就想进高校或研究所,因为这两类地方能支持我做科研。”他说。

在同事眼中,刘俭辉是出了名的勤奋。他每天早晨6点起床,晚上11点才离开学校,几乎将所有时间投入科研,投入金属疲劳损伤与断裂方向的研究。所谓“金属疲劳”,其实离生活很近,比如一根铁丝在反复弯折的作用下,内部出现损伤,积累到一定程度就会断裂。在兰州理工大学读硕士期间,他就跟随导师韦尧兵教授研究这一领域,至今没有更换方向。

这是一个横跨机械、材料、力学的交叉领域,既要懂材料基础,又要通力学原理,还得明白机械结构。在刘俭辉眼中,力学富有美感,智力挑战充满乐趣,打从一开始接触这个方向,他就为之着迷。

刘俭辉博士就读于西北工业大学,毕业那年,导师王生楠教授向他提出了一个关键问题:“弯扭和拉扭两种作用力,对结构件局部造成的损伤有区别吗?”他直觉二者是不同的,却说不清原理所在,“不仅老师不满意,我自己也不满意”。

这个悬而未决的问题,被他带入了职场。入职之初,刘俭辉虽然顺利拿到国家自然科学基金项目,但此后整整两年半,他没有一篇论文发表。长期停滞不前,让刘俭辉内心充满焦虑。那段时间,他埋首攻克导师提出的问题,持续思考、反复推演,却迟迟看不到突破的曙光。

转机出现在2018年初。他入职以来的首篇成果终于在力学顶级期刊发表,仿佛打开了蓄水已久的闸门,此后七年间,他和团队共发表论文70余篇,平均一个多月就有一篇成果产出。

如今回看,那段看似停滞的时期,也正是沉淀期、积蓄期。毕业第五年的教师节,他赴西安探望导师,终于能自信地给出回答。他从应力梯度变化的角度出发,用理论分析和实验验证了弯扭和拉扭等复杂作用力对几何不连续结构件局部造成的损伤确有区别。导师听后连连摆手,朗声笑道:“不用细讲,你发表的一系列论文我都看到了。”

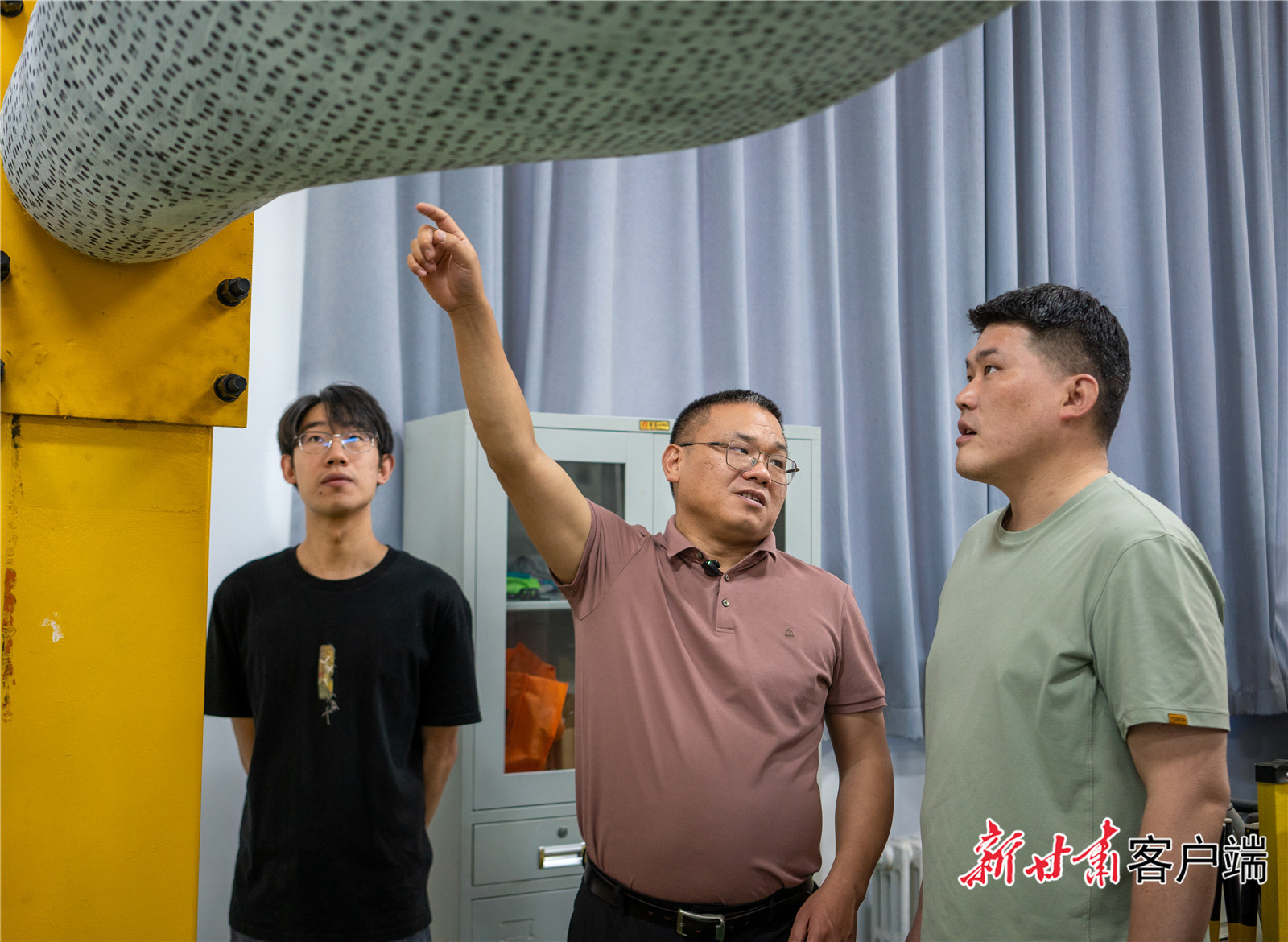

刘俭辉教授与同事、学生在实验室工作。

(二)

刘俭辉所研究的金属疲劳是传统方向,已有上百年历史。兰州理工大学原裂纹技术研究所就专攻这一方向,学术积淀丰厚。

读博时,依托西北工业大学在航空领域的专业优势,刘俭辉主要从事航空结构件的疲劳损伤。来到兰州理工大学工作后,他发现甘肃的风电产业更具前景,便将研究重心转向风电装备。与此相应,学校深厚的学术积累,也为他的研究转型提供了有力支撑。

“其实我始终都在从事金属疲劳研究,只不过把应用场景切换到地方经济发展更需要的领域。”刘俭辉说,“西北地区是中国的风库,甘肃河西走廊风机林立,被称为‘陆上三峡’。能在这里为甘肃发展尽一份力,正是科研的价值和意义所在。”

他关注的重点,是风机中那些看似不起眼、却至关重要的螺栓。他和团队相当于“风机医生”,预测螺栓服役的寿命,并致力于延长它们的服役期限。

“一个螺栓成本不到两百块,但一旦坏了,更换成本可能花费几十万元。”他解释道,在茫茫戈壁中调动大型吊车前来更换螺栓,代价高昂。如果一个螺栓能延长30%到50%的寿命,让风机在整个寿命周期中最多更换一次,那将为企业节约不少成本。这也是刘俭辉团队未来3到5年努力的方向。

扎根西北大地,他和团队频繁奔走在甘肃、新疆、青海等地的风场。

2021年腊月,青海海南州某风场突发停机事故。刘俭辉中午12点接到通知,下午3点就和同事从兰州出发,驱车7个多小时,在深夜抵达现场。

当时的气温低至零下20多度,戈壁里没有路,只能摸索着开车。刘俭辉一行连轴转了两三天,最终得出结论,是风沙侵蚀导致风车轴承磨损。

“虽然辛苦,但我们的结论得到了风场的认可,为后续维护提供了依据,付出就是值得的。”刘俭辉说。

刘俭辉所在的兰州理工大学,是甘肃省工科教育的发轫地,被誉为“西北工程师的摇篮”。建校以来,一代代来自北京、东北和全国各地的专家学者,来到西部教书育人;每年大批毕业生投身西部建设,将青春挥洒在这片广袤的土地上。他们如同扎根荒漠、耐寒耐旱的红柳,铸就了“艰苦奋斗、自强不息、求真务实、开拓创新”的红柳精神。

这一精神也深深影响着刘俭辉。“甘肃省为兰州理工大学提供了强有力的科研经费支持。我们要更加努力,用实实在在的科研成果助力西部发展,缩小与东部的发展差距。”

刘俭辉教授和学生们沟通交流。(本文图片均由新甘肃·甘肃日报通讯员樊一航摄)

(三)

刘俭辉的电脑屏幕下方,贴着一排卷了边的便利贴,上面潦草地写着“考研实习动员”“教学项目”……负责本科教学的他和同事反复推敲本科生推免政策。“一个决定就可能影响几百上千个孩子,我必须谨慎决策。”

作为一名从河南农村走出来的学者,刘俭辉早期的求学历程充满坎坷。

高考时向往电子工程类高校,但是报考的几个学校的录取分数没有拉开梯度,结果滑档去了三本院校。考研时也遇到一些曲折。刘俭辉坦言,自己曾走过不少弯路,正因如此,他不愿看到学生再走弯路。

他招学生不唯分数论。曾有一个学生,考研分数并不拔尖,但刘俭辉敏锐地察觉到了他的科研潜质,三次找他促膝长谈,最终决定将其收入门下。因为“小伙子,是做科研的好苗子。”刘俭辉笑言,现在这名学生在上海理工大学攻读博士,成长很快。

他也从不吝啬给学生第二次机会。学生张子阳本科毕业时曾因选择工作而放弃读研,一年后重新决定考研时忐忑找到刘俭辉,没想到老师毫不犹豫地接纳了他。“刘老师完全没计较我之前的放弃,给了我重新求学的机会。”张子阳说起这件改变他命运的往事时,眼里闪着泪光。

“其实学生毕业工作一年再回来,往往更清楚自己要什么,做科研也更主动。”刘俭辉说。他鼓励硕士生大胆试错,而对博士,则要求他们目标坚定,一旦确定方向就不能轻易动摇。

每年假期,刘俭辉都会主动联系南方的企业,送学生去珠三角、长三角的大企业实习。在他看来,学生多去一些地方、多看多听多学,才能在积累经验和技术之外,拓展思维、灵活应变,发展得更全面。

老师用心,学生上进。每年国家奖学金的获奖名单上,刘俭辉的学生总是榜上有名;他的近一半毕业生去到国内双一流高校继续深造,或者入职对口的央企国企。

今年新生入校,刘俭辉照例给他们送上六字寄语:自信、自立、自强。这既是他对学生的期待,也是自己成长的写照。