点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

3月21日至22日,由中国文物报社、中国考古学会主办的2023年度全国十大考古新发现终评会在京召开。经过项目汇报会、综合评议,最终评委投票选出2023年度全国十大考古新发现。

国家文物局副局长、中国考古学会副理事长关强宣布

2023年度全国十大考古新发现

(按年代早晚顺序)

山东沂水跋山遗址群

福建平潭壳丘头遗址群

安徽郎溪磨盘山遗址

湖北荆门屈家岭遗址

河南永城王庄遗址

河南郑州商都书院街墓地

陕西清涧寨沟遗址

甘肃礼县四角坪遗址

山西霍州陈村瓷窑址

南海西北陆坡一号、二号沉船遗址

2023年,党中央召开全国宣传思想文化工作会议,正式提出了习近平文化思想,引领我们谱写中华民族现代文明新华章。习近平总书记高度重视和关心文物考古工作,出席文化传承发展座谈会并发表重要讲话,视察中国考古博物馆、蜀道翠云廊和三星堆遗址、景德镇御窑遗址,就文物工作做出20多次重要批示,一系列新的重要论述和新观点、新论断、新要求指引着文物考古事业迈上新征程。

关强表示,2023年,全国考古工作会召开,系统提出“大考古”工作思路,推动中国考古学拓展大格局、大视野、谋求大发展。过去的一年中,中华文明探源工程第五阶段研究工作取得新进展,“考古中国”24个重大项目统筹推进,265项主动性考古发掘项目系统开展,1367项基本建设考古项目有序实施,实证中华文明突出特性。入选2023年度全国十大考古新发现的项目,是过去一年田野考古工作的突出代表。这些考古新发现,以更加鲜活的笔触生动展示了泱泱中华的悠久历史和博大文明,这是自信之基、力量之源。

终评会评委通过抽签方式从评审委员会专家库中随机抽取产生,21位评委分别来自中国社会科学院考古研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、北京大学等单位。

1 山东沂水跋山遗址群

发掘单位

山东省文物考古研究院

项目负责人

李罡

跋山遗址群构建起山东地区旧石器文化发展时空框架,拓展了山东史前遗存的分布范围,是东北亚地区旧石器时代中晚期阶段的重大考古发现。

1. 系统完善了海岱地区晚更新世古人类文化发展序列和旧石器技术发展过程。跋山遗址使用石英简单石核-石片技术的文化特点,发展到距今约3万年水泉峪遗址出现细石器技术,经凤凰岭遗址、扁扁洞遗址传承发展,而后开启海岱地区新石器时代文明化进程。

2. 跋山和水泉峪为代表的跋山遗址群完整揭示出距今10~2万的地层剖面,在时空上完整展现了古人类连续发展的历史进程,更将散布在周边地区的简单石核-石片技术的石英旧石器遗存完整连接起来,揭示了晚更新世华北、华中乃至华南地区旧石器文化传统的一致性,说明中华文化的多元一体、长期连续发展的特点早在旧石器时代便已显现。

3.首次揭示出10万年前古人类对巨型动物资源充分利用,生动再现为应对冰期、间冰期交替出现带来的环境变迁,远古祖先不断调整适应策略及维生方式的历史场景。

4.对建立东亚早期人类与文化持续演化发展提供重要证据。连续文化堆积,无间断的旧石器文化发展序列均展现出本地区人类的连续发展历史进程,直接否定了末次冰期寒冷期东亚古人类灭绝的推论,清楚展示山东地区乃至东亚早期人类与文化持续演化发展的路径。

项目图片

跋山遗址第一期地层出土象牙制铲形器

跋山遗址8米厚地层堆积

2 福建平潭壳丘头遗址群

发掘单位

中国社会科学院考古研究所

福建省考古研究院

厦门大学

平潭综合实验区实验遗址公园保护与发展中心

项目负责人

周振宇

壳丘头遗址群位于福建省平潭岛,沿海岸山体东麓背风坡地连续分布,包括壳丘头、西营、东花丘、龟山等遗址。通过持续系统的考古工作,建立了东南沿海岛屿地区7500-3000年考古学文化序列,各阶段考古遗存的文化面貌特征明确,发展延续关系明显,存续多个考古学文化,形成了完整的考古学文化发展序列。不同时期的居址空间利用模式揭示了该地区7000年以来的史前聚落形态及其变化发展规律。珍贵的人骨遗骸、丰富的海陆生动物遗存,以及确凿的农业证据反映出沿海史前早期人群多样化的生计模式,兼具大陆性和海洋性特征,这种特点贯穿7000年以来的各个时期。

以平潭壳丘头遗址群考古重大发现为代表的南岛语族考古研究新进展,有力促进了我国东南沿海史前考古学文化序列的构建,为我们探究早期南岛语族人群特征、生计模式、迁徙规律提供了坚实的考古学材料。

中华文明兼具大陆性和海洋性。海洋文明是中华文明不可或缺的重要组成部分。东南沿海地区的史前考古进展,深化了对我国东南沿海地区史前人群利用海洋资源以及史前农业文化向东南亚岛屿地区扩散历程的认识,为探索南岛语族起源与扩散提供了重要线索,是中华文明和中华民族“多元一体”演进格局的重要实证。

项目图片

遗址位置图

壳丘头遗址功能区分布图

3 安徽郎溪磨盘山遗址

发掘单位

南京大学

安徽省文物考古研究所

项目负责人

赵东升

磨盘山遗址坐落于皖南最大的湖泊-南漪湖的东岸,北侧的郎川河沟通着长江水系和环太湖水系,使得该遗址正处于重要的地理节点上,以往这一地区并未做过深入的工作,遗址的发掘填补了长江下游文明化进程研究的地域空白。

遗址保存较好,现存总面积约60,000平方米,是皖东南地区的一处中心聚落。

该遗址于1970年因开掘新郎川河而发现,2015、2016和2023年南京大学联合安徽省文物考古研究所进行了三次发掘。三次发掘均选择在西侧的遗址核心区进行,发掘面积共1640平方米,发现了马家浜文化、崧泽文化、良渚文化、钱山漾文化、夏、商和西周-春秋时期的连续文化堆积,成为长江下游地区文化演进研究的典型范例。

最重要的发现是马家浜文化晚期至崧泽文化时期的土台墓地,共清理这一时期的墓葬330座,其中崧泽文化时期321座,墓葬数量和密度在同类遗址中非常少见,成为文化演进、社会组织结构、社会分工和等级分化研究的重要材料。

出土遗物非常丰富,多数器形都可与周边地区进行对比研究。遗物中自始至终网坠比例都很高,结合采集和浮选的大量水生动植物,少量的陆上动植物遗存,说明了生计方式渔业经济占了很大的比重。

磨盘山遗址的发掘和研究还可成为探讨崧泽文化圈和良渚文化形成的重要参考。

项目图片

2023年度发掘区

马家浜文化晚期玉璜

4 湖北荆门屈家岭遗址

发掘单位

湖北省文物考古研究院

荆门市博物馆

荆门市屈家岭遗址保护中心

项目负责人

陶洋

湖北荆门屈家岭遗址是屈家岭文化的发现和命名地,地处大洪山南麓向江汉平原的过渡地带,是以屈家岭为核心,包括殷家岭等十余处地点为一体的新石器时代大型遗址。该遗址先后于1955、1956-1957、1989年进行过三次考古发掘。2015年至今,经国家文物局批准,湖北省文物考古研究院等单位持续开展考古工作,取得重要收获。考古工作揭露一座屈家岭文化大型礼制性建筑,发现黄土台基和体量巨大、结构清晰、建造工艺考究的“磉墩”,是我国考古发现最早的“磉墩”,填补了中国建筑史的空白。发现依势而建、规模庞大的史前水利系统,包括水坝、蓄水区、灌溉区和溢洪道等要素,集抗旱与防洪、生活用水和农业灌溉等功能于一体,是迄今发现最早且明确的水利设施之一,标志着史前先民的治水理念从最初被动地防水御水转变为主动地控水用水,实现了从适应自然到改造自然的跨越。屈家岭遗址的治水范式,不仅为史前单体聚落的水资源管理和利用提供了细节支撑,而且也是研究早期人地关系、社会组织等问题的重要考古依据。屈家岭遗址社会及文化发展具有鲜明的连续性,多角度、多层面揭示出史前文化的发展高度和社会复杂化程度,是研究长江中游文明化进程的珍贵物证,为探索中华文明的形成与发展提供了典型个案。

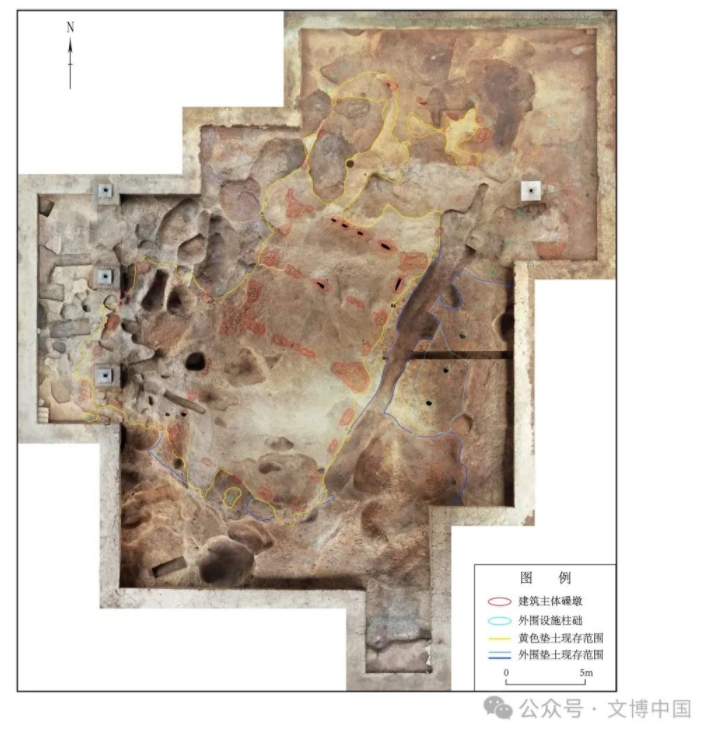

项目图片

F38正射影像

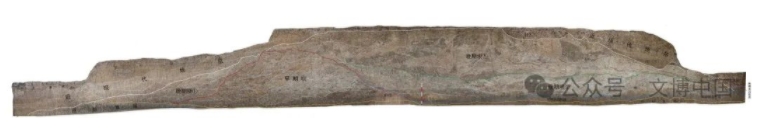

熊家岭水坝发掘区北壁剖面模型

5 河南永城王庄遗址

发掘单位

首都师范大学

河南省文物考古研究院

中国社会科学院考古研究所

商丘市文物考古研究院

项目负责人

朱光华

王庄遗址位于河南省永城市以东约13公里的苗桥镇曹楼村,经国家文物局批准2023年首都师范大学、河南省文物考古研究院、中国社科院考古研究所、商丘市文物考古研究院对该遗址联合发掘,并进行全面勘探。

一、勘探成果:钻探发现遗址以王庄村为中心,东西宽500米,南北长1300米,遗址总面积约63万平方米。遗址中部发现一座环壕:平面呈圆角长方形,南北长约350米,东西宽约250米,方向10度,总面积近80000平方米;环壕主要围绕王庄遗址大汶口文化墓地,初步推断为墓葬区以外带有防御性质的围沟,两者年代应基本同时。

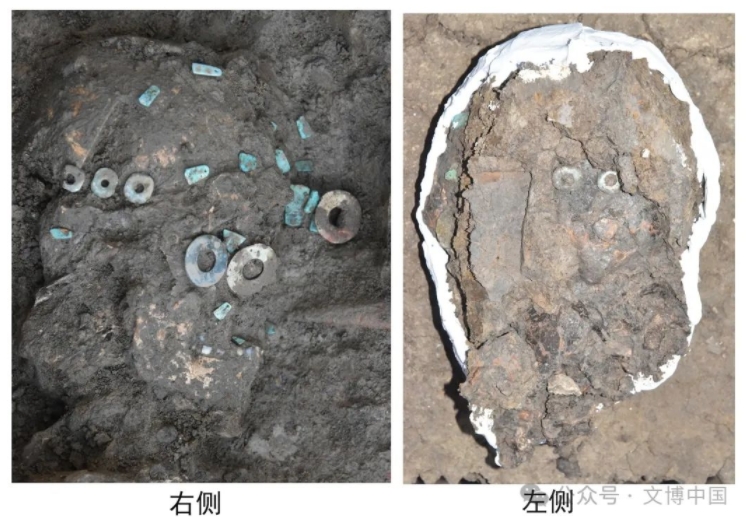

二、发掘成果:本年度发掘区包括王庄村南(Ⅲ区)与村中(Ⅳ区)两部分,Ⅲ区主要发现部分东周、唐宋时期小型墓葬,此次发掘最重要的是在遗址Ⅳ区揭露一处墓葬密集分布的大汶口文化墓地,目前在约一百平方米的范围内已发现大汶口文化墓葬23座。这批墓葬级别较高,随葬品数量丰富,目前已提取各类陶器400多件,玉器150余件,以及部分石器、骨器等。

三、初步认识:王庄遗址大汶口文化墓地葬俗独特,存在多组墓葬间的“有意打破”现象,墓葬出土“玉覆面”及成组石圭具有礼器的性质,是该地区史前时期社会复杂化进程的直观反映。遗址陶器群类型多样,文化面貌复杂并具有鲜明地方风格,代表着大汶口文化中晚期豫东地区的一个新类型。

项目图片

王庄遗址大汶口文化墓葬ⅣM6出土“玉覆面”

王庄遗址大汶口文化墓葬ⅣM8出土部分陶器

6 河南郑州商都书院街墓地

发掘单位

郑州市文物考古研究院

项目负责人

吴倩

大邑商都郑州,一座考古发现的文明古都。

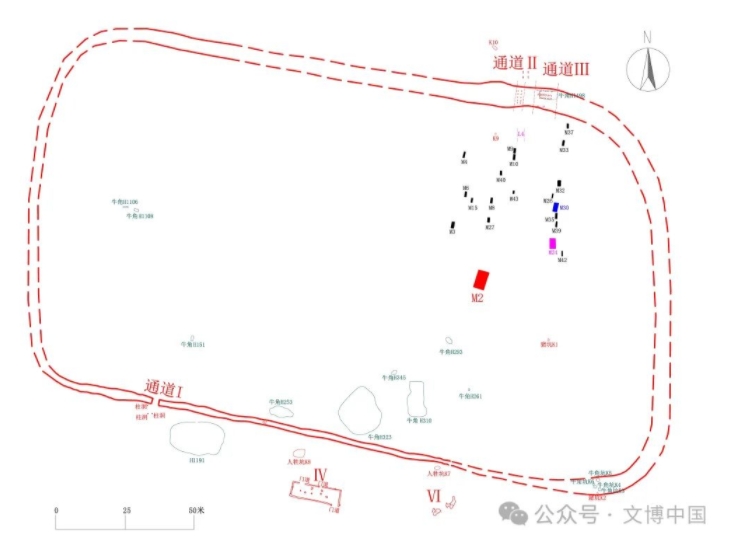

2021至2023年,郑州市文物考古研究院为配合郑州商都历史文化片区建设,对郑州商都东南部书院街片区进行了主动模式的精细发掘,发现一处结构清晰、功能明确的国内时代最早的兆域,面积达3万余平方米。这是继城垣、宫殿区、铜器窖藏坑之后,郑州商都又一重大考古新发现,填补了早商王都空间布局的空白。

发现了国内时代最早的兆域,有近乎完整的兆沟,复杂的通道,高等级的墓葬,类型多样的祭祀遗存,是殷墟西北岗王陵方形隍壕兆域的前身,将中国兆域的历史提前至早商时期。

发现了郑州商都早商时期等级最高的墓葬M2。这是郑州商都遗址70年来首次发现青铜器最多、玉器最多、金器最多、殉狗坑最多的墓葬。墓底多坑是商代高等级墓葬的一个重要文化特征。该墓葬从随葬品种类到数量,再到等级地位,创下了迄今为止郑州商都之最。

兆域内发现了人牲、猪牲、狗牲以及密集的牛角坑等多类祭祀遗存,进一步丰富了早商祭祀文化、祭祀礼制的价值内涵。

出土了类型丰富的成套青铜酒礼器,展现了早商时期最为完整的酒礼器组合,代表了早商礼仪制度和礼仪文化的最高规格。

目前发现最早用于丧葬礼仪的金覆面,是中西文明交流互鉴,与本土文化深度融合的典型代表,为三星堆黄金面具文化的来源提供了考古实证。

发现的黄金绿松石牌饰,与二里头绿松石铜牌饰在镶嵌工艺等方面一脉相承,是二里头文化以来嵌片绿松石高等级礼器的一个巅峰。

发现最早的镶嵌绿松石铜戈,开启了绿松石镶嵌高等级青铜兵器装饰的新方向。

郑州商都书院街墓地的考古新发现,展现了早商时期高等级贵族丧葬规制的文化面貌,标志着早商文明发展的新高度,彰显了商代王都丰富的文化内涵。

项目图片

书院街墓地平面图

M2出土黄金绿松石牌饰复原图

7 陕西清涧寨沟遗址

发掘单位

陕西省考古研究院

项目负责人

孙战伟

寨沟遗址位于陕西省榆林市清涧县解家沟镇寨沟村。已发现有大面积夯土建筑基址、大型墓葬、小型墓地、铸铜遗存、一般居址点等不同功能的遗迹,密集分布在相邻不同山峁上,面积约300万平方米,凸显出商代北方黄土梁峁地带方国中心聚落遗址“多峁一体”的分布特征。其遗存丰富、要素齐全、规模巨大,初步确定为一处商代方国都邑聚落遗址。

目前已发掘出规模庞大、结构复杂的夯土建筑群,其镶崖包坡的台基修筑方式、“回”字型的整体布局、下沉式的空间结构、木地板和纴木等技术的应用在中国早期高等级建筑中具有鲜明的地方特色;出土的陶范纹饰精细、工艺成熟、类型多样,显示出当地已具备发达的青铜铸造技术和能力;大量商代高等级贵族墓葬,尤其是11座甲字形大墓的集中发现,填补了殷商文化圈之外商代带墓道大墓的空白。部分墓葬的开口面积甚至超过了安阳西北冈王陵,远超学界以往的认知;贵族墓葬盛行墓室葬车,大量葬车遗存的发现为探索中国古代马车的起源和车马埋葬制度的形成提供了关键证据,出土了国内年代最早的双辕车实物,或为文献记载中的“大车”或“牛车”,将我国双辕车的出现时间上推了约1000年。

寨沟遗址发掘出土的大量器物与殷墟高层物质文化相同,反映了黄土丘陵地区与商王朝之间密切的经济、文化交流,以及商王朝对周边地区的强烈影响。对探讨商代西北方国政治地理结构、了解殷墟时期中原与边陲地区文化交流与互动提供了非常珍贵的资料。

项目图片

寨塬盖夯土建筑遗址

瓦窑沟墓地双辕车(侧面)

8 甘肃礼县四角坪遗址

发掘单位

甘肃省文物考古研究所

复旦大学

项目负责人

侯红伟

四角坪遗址位于甘肃省陇南市礼县,是一处秦代大型礼制性建筑遗址。遗址外围依山势建有夯土围墙,墙内主体遗存由多处夯土建筑基址组成,现存总面积约28000平方米。

遗址中心为边长27.8米(合秦尺120尺)的方形夯土台基,四边各夯筑两组台阶,上置空心踏步砖。土台中心建造一边长6.5米(合秦尺28尺)的方形半地穴式空间,地面及四壁贴附素面砖,砖缝作填缝处理,空间中部地砖下有陶水管道向北纵穿夯土高台。中心土台四边对应长方形附属建筑,四角分布曲尺形附属建筑,附属建筑区域以夯土墙分隔出多个院落,夯土墙连接附属建筑将中心土台围合。各夯土基址边缘均分布方形柱洞,外围均环绕鹅卵石散水。遗址以建筑遗存为主,出土大量建筑构件,有瓦当、板瓦、筒瓦、空心砖、地砖等,各类遗物规格、纹样统一,从形制及工艺判断四角坪遗址应该是秦统一后即秦帝国时期的遗存。

四角坪遗址是国内罕见的规模宏大、格局规整的秦代大型建筑群,是继宗庙建筑、畤祭建筑之外的又一种秦祭祀建筑形式。该建筑格局深刻影响了两汉时期德阳庙、王莽九庙甚至后期天坛、地坛的等祭祀建筑风貌,具有极强的礼仪性,是秦代国家意志的体现。四角坪遗址是国家祭祀变革与中国“大一统”历史进程的物化载体,体现了中国古代统一国家形成初期的风格和气魄。

项目图片

中心夯土台基

曲尺形建筑空心砖踏步

9 山西霍州陈村瓷窑址

发掘单位

山西省考古研究院

北京大学

复旦大学

项目负责人

刘岩

窑址位于山西省临汾市霍州白龙镇陈村,2022-2023年,山西省考古研究院、北京大学、复旦大学联合对霍州窑开展了有史以来的第一次系统考古工作,摸索出一套古今重叠型窑址的考古工作方法。

8个地点,揭露出宋末、金、元、明时期的窑炉、作坊等各类重要制瓷遗迹,出土了大量产品残片和窑具。第一次从考古学上建立了霍州窑历史分期标尺,掌握了各期的产品面貌和工艺技术特征,厘清了霍州窑从北宋末期到清代初年的烧造历史,建立了北方地区瓷业基础研究标尺。

霍州窑金代成熟,以细白瓷为主流产品,以“擦涩圈”叠烧为主要装烧技术,细凸线纹印花为显著装饰特征。元代是霍州窑的高光时刻,是全国唯一生产高档细白瓷的窑场,其独有的“五粒泥浆粘钉间隔支烧技术”北方地区北宋汝窑官式器物“芝麻钉支烧技术”传统的延续与创新。明代生产白地褐花日用粗白瓷,性质明确的祭器和藩王高档用瓷等三类产品,呈现出多层次、多面貌的特点。向世人呈现出一个全新面貌的霍州窑。

霍州窑印证了中国细白瓷生产中心的转移,填补了北方地区细白瓷生产的缺环,是北方地区细白瓷生产最后的高峰,对中国陶瓷发展史具有重要贡献。

霍州窑特点鲜明的制瓷成就,不仅印证了山西地区是北方地区经济中心、手工业生产核心区域,也为瓷业交流、瓷业格局、人地关系、地方社会等研究打开了一扇窗户,更是中华民族多元一体伟大进程的鲜活物质体现和生动诠释。

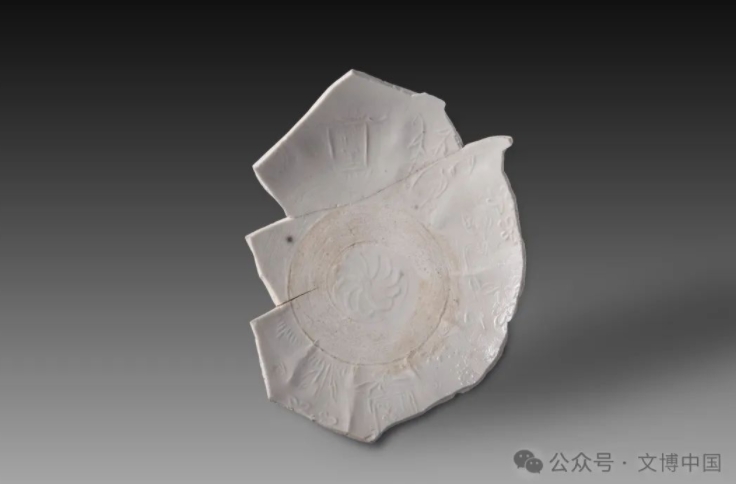

项目图片

D25 地块发掘区 三维模型(西北向东南)

金代细白瓷“郭窑瓷器” 商标款印花盘

10 南海西北陆坡一号、二号沉船遗址

发掘单位

国家文物局考古研究中心

中国科学院深海科学与工程研究所

中国(海南)南海博物馆

项目负责人

宋建忠

1、南海西北陆坡一号、二号沉船遗址保存相对完好,文物数量巨大,时代比较明确(明弘治-正德),具有极高的历史、科学及艺术价值。这一发现不仅是我国深海考古的重大发现,也是世界级的重大考古发现。

2、南海西北陆坡一号、二号沉船遗址填补了我国古代南海离岸航行路线的缺环,完善了海上丝绸之路南海段航线的历史链条,实证了中国先民开发、利用、往来南海的历史事实,再现了明代中期海上贸易的繁盛景象,对中国航海史、陶瓷史、海外贸易史及水下考古研究等都具有突破性的贡献。

3、南海西北陆坡一号、二号沉船遗址考古调查是中国水下考古工作者首次运用考古学理论、技术与方法,严格按照水下考古工作规程要求,借助深潜技术与装备,对位于水下千米级深度的古代沉船遗址开展系统科学考古调查、记录与研究的工作。这一发现充分展现了我国深海科技与水下考古跨界融合、相互促进的美好前景,标志着我国深海考古达到世界先进水平,是中国水下考古发展的重要里程碑。

图片项目

“深海勇士“载人潜器

“探索二号”科考船