点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,广东省委省政府将实施“百县千镇万村高质量发展工程”视作“头号工程”,以县镇村高质量发展更好支撑全省全域高质量发展,以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化的广东实践。由中央网信办网络传播局指导,广东省委网信办主办,南都、N视频承办的“万千气象看广东·百千万工程在行动”网络主题传播活动,11月上旬走入南粤大地,探索不同地市全力建设“百千万工程”的“万千气象”。

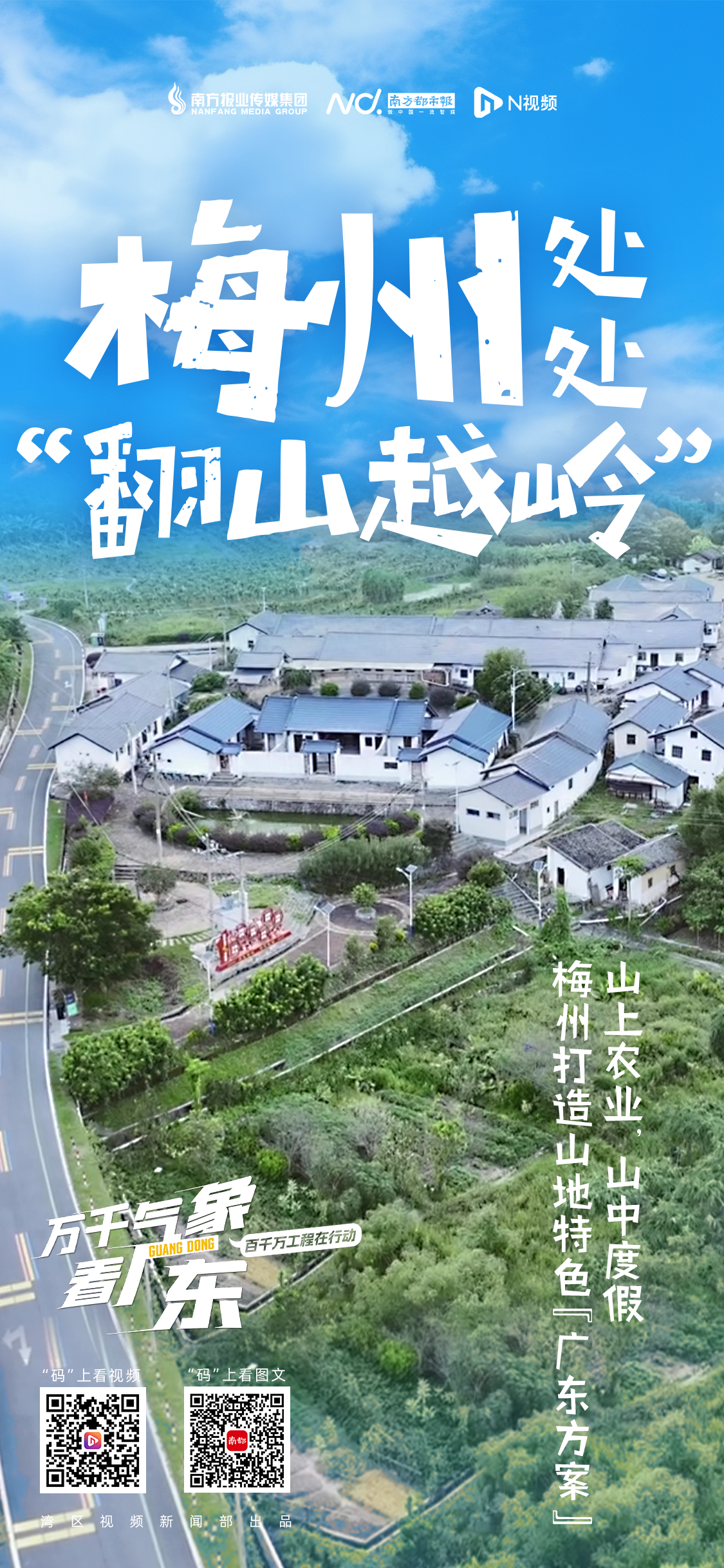

穿行于梅州大地上,山川风光一如往昔般绮丽,却又涌现出了些许陌生而惊奇的风景。山坡上新建现代农业基地,将非农山地的土地利用率从16%提高至73%;10万游客钻进深藏山中的村庄,贫困村摇身一变成为热门打卡地。

梅州,连绵的山地、丘陵地形成就了这里引人入胜的自然风光,却也一度成为多年来城市发展的阻碍。然而,现如今再看梅州——华南地区规模最大的山地现代设施农业项目立足山坡上,年产值可达7000万元,为山地现代农业的建设提供了一套“广东方案”;大山里的省定贫困村建成民宿产业集群,年接待游客超10万人次,三年内带动村集体年收入从17.47万元增至60.52万元。崇山峻岭不再是发展阻碍,反而是新兴产业立足于此的重要资源。

本期,《万千气象看广东·百千万工程在行动》专题策划走进梅州市百千万工程建设的标志性地点,打卡梅州发展的全新面貌,看山地上的梅州如何“就地取材”,化发展阻碍为优势资源。

山地农业新标杆

华南规模最大的山地现代设施农业项目

在梅县区雁洋镇对坑村的一座山地上,一个崭新的现代农业基地巍然伫立。

今年6月,由华发集团投资建设的梅州市华发现代设施农业示范基地正式建成投产,以种植串收番茄、小青瓜、甜椒等成熟品种经济作物为主,同时探索建设水稻等主粮试验区。这是粤东区域首个高端温室农业基地,也是华南地区规模最大的山地现代设施农业项目。

走进温室内部,一串串形状规则、排列均匀的小番茄自然垂挂,远远看去,像是除夕街头挂满的红灯笼,充满了中国式的丰收喜悦。与传统温室种植不同的是,在华发现代设施农业示范基地,几乎所有农作物的生长情况都可以量化为一系列的数据,而这是经过技术人员多次试验得出的最优结果。

华发现代设施农业示范基地种植的小番茄。

例如,每一株番茄最高可长到15米,但在生长过程中会通过落蔓将植株高度控制在3.5米-4米之间,以保证温度和光照的稳定性,并且方便工人进行打叶、采摘等操作。此外,为了保证番茄果实的口感和质量,每株番茄一般只会保留12个果实,根据植株状态进行灵活调整。

诸如此类的科学计算数据不胜枚举。华发现代设施农业示范基地技术负责人黄露滔滔不绝地讲解着,宛如一本行走的百科全书,据她介绍,通过工业化、数字化、智能化的智能玻璃温室统一控制,原则上,华发现代设施农业示范基地可以实现全年不间断生产。

土地利用率从16%提高至 73%

基地的建成投产不仅对于提高当地税收具有重要价值,而且辐射带动周边就业,为梅州市提供了数百个就业岗位。这里绝大多数工作人员都是梅州当地居民,他们分散在打叶、疏花、盘头等不同的岗位上,例如生产区采收工人黄宇翔,入职以来已经基本掌握了各个工种的技能,从一个农业外行人变成了一片产区的采收组长。

然而,对于耕地面积仅占6.8%的梅州而言,现代农业基地的建设意义远不止如此,它更是一种对山地高效种植方式的探索。

建在山坡上的农业示范基地。

实际上,梅州市多山、少耕地的现实制约条件更加需要发展现代设施农业。人为控制的温室环境、无土栽培方式有效减轻了对外在种植环境的依赖,正因如此,这片非农山地的土地利用率才能从16%提高至73%,实现“变废为宝”。

据华发现代设施农业示范基地项目负责人王培君介绍,华发现代设施农业示范基地还是国内首个试验全智控工业温室水稻种植的农业基地。目前,项目团队采用三层立体苗床,进一步提高空间利用效率,逐步探索温室水稻种植“品质和产量相平衡”的最佳效果,进而创立真正适合华南山地的主粮生产模式。随着农业生产空间的拓宽,山地上规模化种植水稻或许不再是幻想。

国产化率高达95%

以现代科技赋能农业生产,华发现代农业在梅州山地总结了“广东经验”,试图提供一套一站式的解决方案,而这或许是建设农业强国的必经之路。王培君表示,我国的现代设施农业起步较晚,当前发展水平相较国际领先技术仍有差距,急需打破欧美国家对于现代农业产业的技术垄断,掌握自主权。

为此,梅州华发现代设施农业示范基地全面应用自主研发的国产化系统和设施设备,国产化率高达95%,并拥有完全自主知识产权,在此基础上通过专业化、标准化的生产,建立系统性的数据库,填补国内农作物生产数据的空白,做到“经验”的科学量化,从而切实有效地向农业现代化迈进。

采用三层立体苗床种植的水稻。

从自给自足的小农经济到集约式农业生产,再到现代设施农业基地的涌现,反映了农业生产方式和消费偏好的变化,而这背后是一条乡土中国的自我变革道路。

农作物的生长是一个动态的过程,置身于温室中,与农作物的呼吸共振,可以感受到生命的流动。走出温室,山坡上澄澈的蓝天盈满白云,远处山峦起伏,一片现代化农业发展景象正在梅州大地这片画布之上徐徐展开。

乡村文旅新样本

在社交媒体迅速走红的村落

筀竹村,是一个藏在山里的村庄。从梅州市区驱车前往,蜿蜒的山路似乎没有尽头。梅州本地博主杨丽君对于这个山中村庄却并不陌生,据她所言,筀竹村山清水秀,近年来文旅产业发展迅速,在社交媒体上迅速走红,已经成为梅州市民周末、节假日短期旅行的热门去处。

风景优美,也许是筀竹村之行带给大部分人的第一印象。山路虽然幽深,但当阳光从山的缝隙穿过,落在茂盛的枝叶上,树叶随山风摇晃,光斑随树叶闪烁,一种发自内心的静谧感知油然而生。

筀竹村的乡村文旅产业。

沿着绘就的彩虹路深入村中,两边仍是伟岸的高山,眼前却涌现出民宿、餐厅、书店、咖啡店和精酿酒馆等多样化业态,精心设计的门店交错分布在筀竹村党群服务中心周围,俨然一个高度集中化的产业集群。

“在朋友圈晒够了人设,就在太阳下晒晒自我。”类似的“逃离城市”标语在这里随处可见。若是在周围四处漫步,不难发现游客的身影。人们或精心寻找机位拍照打卡,或在书屋前捧一本书静坐阅读,和村中成群结队嬉戏逗留的小猫小狗相映成趣。

省定贫困村变身热门打卡点

令人惊讶的是,四年前,这里还是省定贫困村,面临严重的人口外流危机。筀竹村党支部书记李小龙称,筀竹村深处大山之中,交通不便,耕地面积又十分稀少,只能种植少量的果树,村民无奈之下纷纷选择外出打工,筀竹村一度成为一个空心村。

2016年,广州对口帮扶小组扎根筀竹村,开展了一系列基础设施建设、精准扶贫实践、整体产业规划,将硬底化路面铺设到每一户村民的家门口,也把大山外的投资人和游客引到了村中,一直到2021年才离开。

游客在筀竹村度假。

正是在这期间,梅州人林齐勇来到筀竹村,决定在此建立一座公益书屋——本真书屋,而这也构成了筀竹村农文旅产业迅速发展的开端。“从2020年本真书屋来了以后,慢慢就吸引了很多不单单是梅州,还有广东省、其他省份的一些年轻人过来这里打卡,逐步就形成了一股几万人的人流。”李小龙说。

随着筀竹村在社交媒体上走红,越来越多的投资者将目光投向筀竹村。筀竹村抓住了这一契机,积极促成外来投资落地,里斯的家、深丘咖啡馆、晓庄民宿、瑞丰祥百果园民宿等产业纷纷入驻。昔日废弃的农舍、猪舍和仓库变成风格化的产业建筑,客家民居前的鱼塘被因地制宜地改造为风景池塘。

年接待游客超10万人次

如今,筀竹村年接待游客超10万人次,成为乡村文旅的典型样本。从省定贫困村到游客络绎不绝,李小龙总结道:“我们村以前的经营性收入是0,通过这几年的努力,现在已经可以达到三四十万(每年)。”

民宿产业集群的建立为筀竹村带来了翻天覆地的变化,也吸引了越来越多的村民返乡就业或创业。曾经,一个个村民越过层峦叠嶂走出大山,将美好的未来寄托于远方的都市;如今,村民们接二连三返回家乡,把握家门口的发展机遇。连绵不断的山峦不再是阻碍,而是村庄赖以生存的宝贵文旅资源。

筀竹村航拍图。

梅州市依山傍水,也不乏与筀竹村风景类似的村庄,谈及筀竹村为何会在一众村庄中脱颖而出,李小龙表示自己也很难解释清楚,但可以确定的是,未来,筀竹村将进一步规划资源整合,积极促成外来投资落地,完善露营、徒步等周边配套产业,推动乡村消费业态多元化发展,为游客提供更好的服务。

远眺山脚处,客家民居散落分布,白墙连成一线,依稀可见筀竹村的传统风貌。近看山谷间,游客三三两两沿河道搭起帐篷,沉浸在山间所特有的宁静中。河流之上,一座小桥连接起筀竹村的民居和新兴产业集群,一头连着家园,一头连着未来。

策划:戎明昌 刘江涛

统筹:王佳 陈伟斌

执行策划/执行统筹:柯晓明

专题采写/摄制:李敏谊 陈灿荣 王熠 刘红豆 宋可心 吴彦洋

编辑统筹:董晓妍

编辑:黄亚岚 李芷琪

本版采写:南都、N视频见习记者 宋可心

摄影:南都、N视频记者 陈灿荣