点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

当地坛的树影与书页重叠,2025“我与地坛”北京书市如期而至。这里是爱书人再次相逢的盛会,是从业者与读者交流新知的场域,也是北京书香最盛的所在。书里有往昔,书市有新缘。让我们走进“一城书香”,去发现爱书人的故事。

中国书店

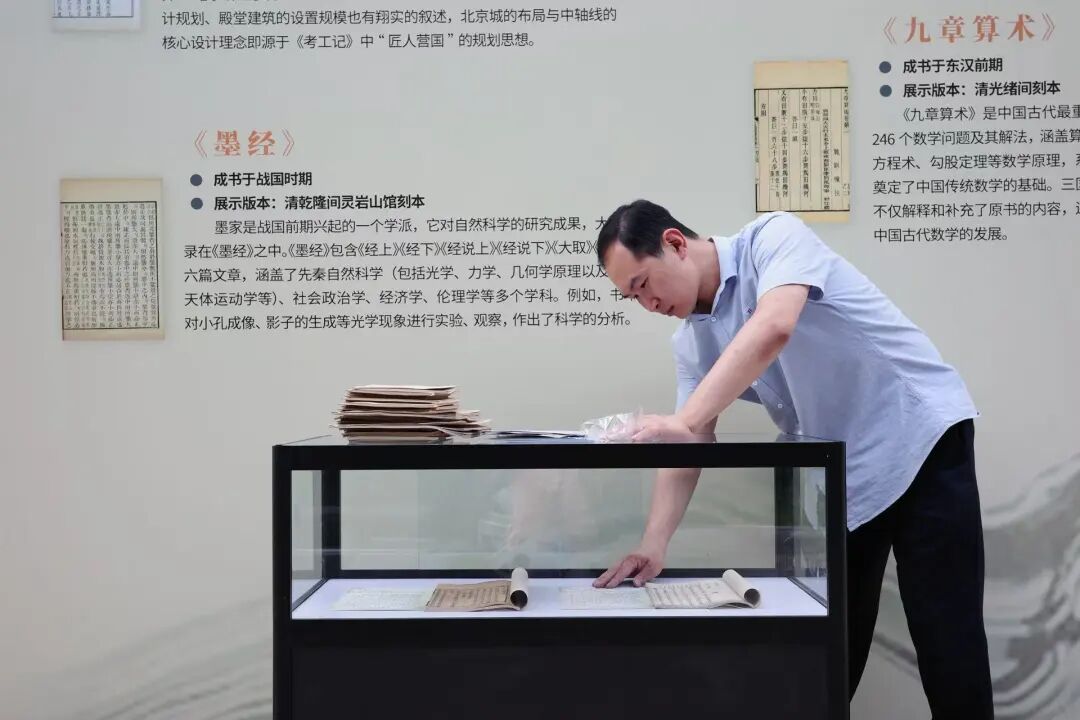

刘易臣忙碌的身影穿梭在地坛书市“旧书新知”展区,与布展同事逐一确认展览细节。在书市媒体开放日当天,他逐一细致地介绍了“旧书新知”展区的专题展览内容。他与地坛书市的故事,有感悟,也有一份责任与专业投入。

我高中时同桌推荐我看余秋雨的《文化苦旅》,我读完爱不释手。后来因为书太多,就把它搁下了。直到有一次在工作中,偶然遇到当年读的同一版本的《文化苦旅》。再次翻开时,立刻感受到了什么是“书卷多情似故人”,仿佛瞬间回到了我高一时,同桌向我推荐这本书的那个情景。在读旧书时,我不仅会回忆书里的内容,还会想起当时读书的情景。

上学时,我一年要去好几次地坛书市买书。大学毕业后到书店工作,我再来书市时转换了角色,从一名读者变成了一名卖书人。书市从13年开始,搬到了朝阳公园,有十年没有在地坛举办了。我再次参加地坛书市是2023年,也是书市时隔十年后回归地坛。当时中国书店接到任务,要我们围绕“我与地坛”策划一个与旧书相关的展览。所以那一年我们以史铁生为重点,利用中国书店的旧书资源,找到17个不同版本的《我与地坛》,加上两种外文版本,既有初版本,也有后续的新版,都进行了展示。

最让我感动的是,在地坛书市展览现场,不同年龄段的读者都表现出极大兴趣。从小学生到老年人,大家指着不同版本的《我与地坛》说:“我读的是这本”“我记得当年看的就是这个版本”。十七个版本跨越了将近四十年,几乎每一代人都有属于自己的那一本。

为了丰富展览内容,中国书店将范围扩大到改革开放以来的优秀文学作品,尤其是散文和小说。一共遴选了三四九种,主要展示它们的初版本。有些经典作品一开始并不是单行本,而是最初刊登在杂志上,比如《棋王》,最早发表于《上海文学》上。所以我们也选取了《人民文学》《上海文学》《钟山》《十月》等有影响力的期刊进行展示。通过这样的专题展览方式,更好地推广了当代文学。比如那一年正值茅盾文学奖评选,北京作协副主席乔叶的《宝水》获奖,而中国书店在书市恰好展出了她的最新著作。

那时我们突然意识到,书市不仅仅是卖书,专题展览也很有意义,可以推动古旧书文化的传播。

2024年,我们策划了“中华文明五个突出特性·典籍篇”展览。这是源自习近平总书记在文化传承发展座谈会上提出的“中华文明的五个突出特性”:突出的连续性、突出的统一性、突出的创新性、突出的包容性、突出的和平性。我们从典籍角度展示“中华文明的五个突出特性”。比如“二十四史”,从《史记》到《明史》,记录了中华民族从三皇五帝到明代末年的历史,体现了文明的连续性。再如“和平性”,从墨子的“兼爱”“非攻”,到《大唐西域记》,再到记载鉴真东渡的《唐国史补》,记载郑和下西洋的《明史》,都能看出中华文明以和平发展的方式沿着一带一路与世界文明的交流互鉴。至于“统一性”,从上古“九州”概念的确立,“九州”从对中国地理的空间想象演化为后世行政区划的历史依据,不仅蕴含着中华民族早期的地理观与共同体意识,更成为人们表达爱国情怀、期盼国家统一的精神载体。它早已超越地域限制,成为中华民族思想中维护统一的文化基因。我们希望通过典籍展示出这些中华文明的特性。

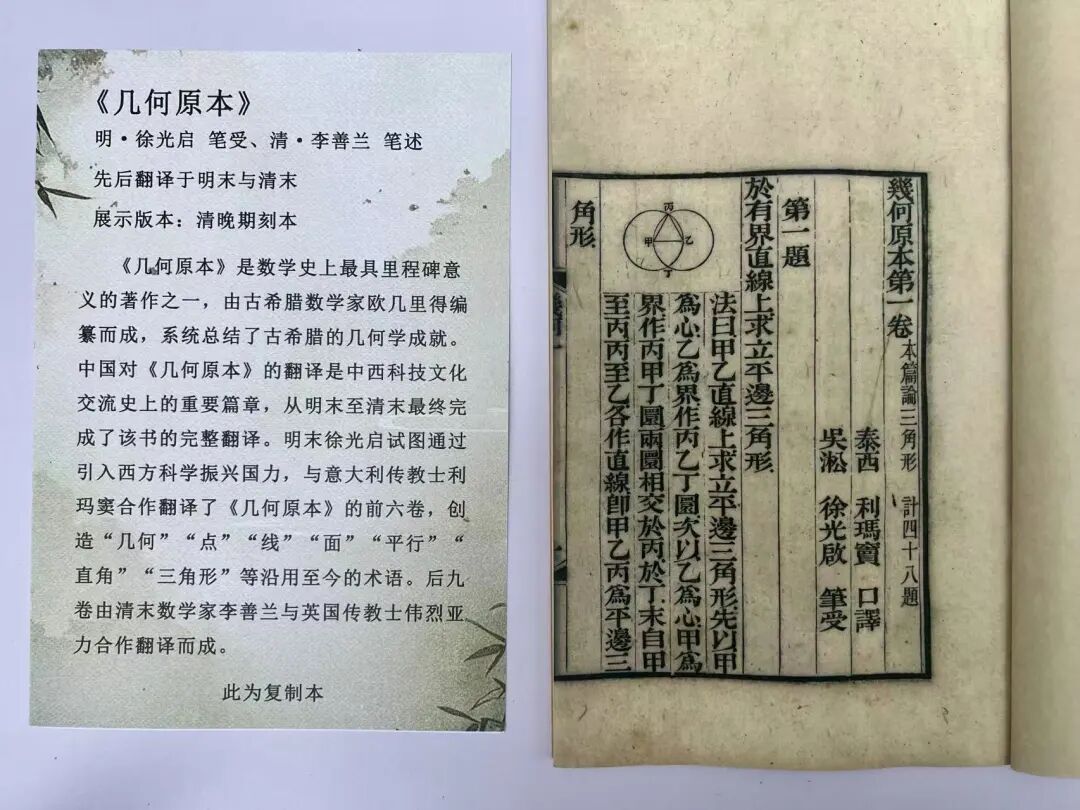

今年,我们的选题是“中国古代科技典籍展”。这也是源自总书记在全国科技大会上的讲话:“科技兴则民族兴,科技强则国家强。”这次展览一方面是介绍中国古代的科技成果,另一方面是展示中国科技与世界科技的交流互鉴,更希望借此激发大家骨子里的科技创新精神。展出的内容包括《考工记》《九章算术》《齐民要术》《梦溪笔谈》《营造法式》《天工开物》《本草纲目》《洗冤录》等50件古旧文献,集中展示天文、数学、农学、建筑、医学等领域的古代科技成就。

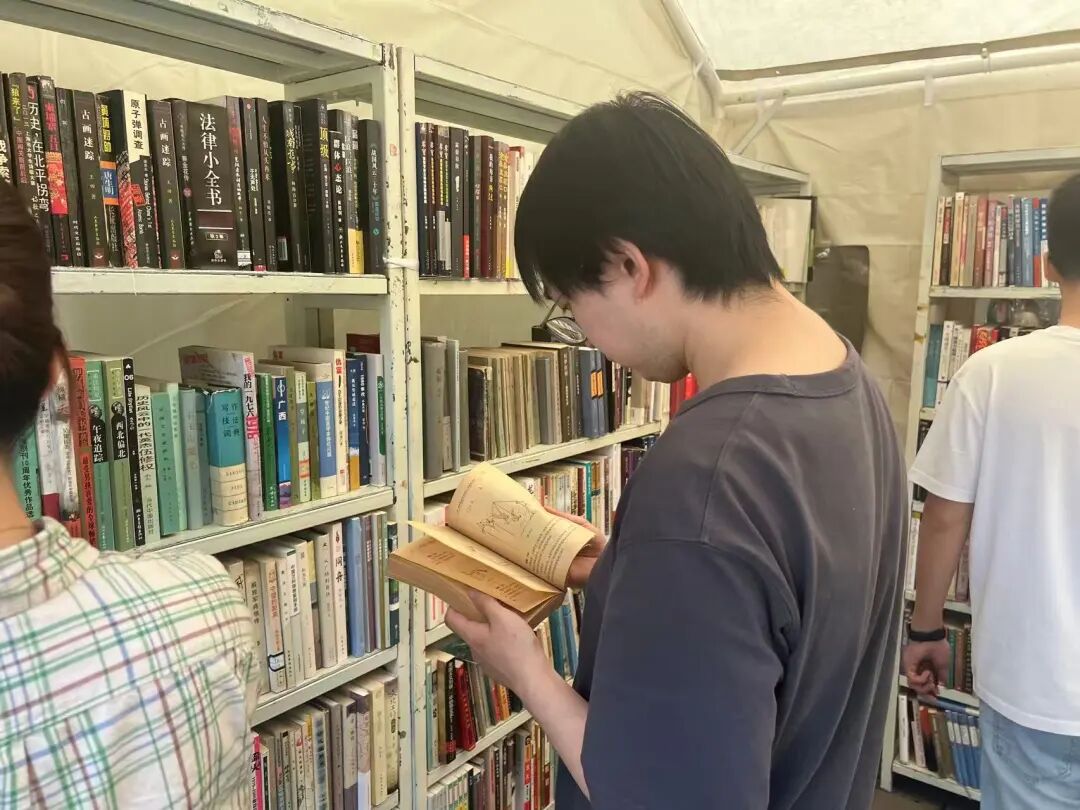

书市前三天销售情况特别好,赶上书店半个月的零售额。文学、历史等社科类图书非常受欢迎,喜欢淘旧书的读者越来越年轻。

我也非常喜欢今年的“旧书新知”专区,我们选了枫叶红、银杏黄和薄雾灰做成展示条幅,选择了于谦“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”、苏轼“书卷多情似故人”等古人关于阅读的文字,以及近代至当代如史铁生、余华、莫言的文字交织其间,把展区点缀得既有文学的温度,也有文化的厚度。在这样的氛围中,在每一次参与书市专题策划的过程中,我也再次体会到“旧书新知”的真正意义:它不仅是旧书与新读的对话,更是文化在代际之间的延续、再生。

孔夫子旧书网

孔夫子旧书网与地坛书市的缘分可追溯到2002年,那时正是孔网上线之初,我去了地坛书市,目的很明确,就是找找看有没有旧书店,我希望能拉到网站书店联盟的第一个店主。转遍了整个书市,我只看到一家旧书店。我兴奋地找到老板,介绍做网站的想法并希望他能把书放到网上卖。对方听后一脸茫然,简单应酬几句便没有结果了。但自那以后,孔网不断在希望中坚守,在探索中前行,在时代的变迁中寻找文化的落脚点。到2007年,已经成为地坛书市上的“常驻客”。

到后来组织了孔网精品旧书一条街;从单纯卖书,到策划诸如“以书换书”“你读我送”“旧书回收”等丰富多彩的文化交流活动,这些活动一直持续到现在,每一场有孔网的书市,都有这些活动。已经二十多年了。这一路走来,地坛书市就像一位老朋友,见证了孔夫子旧书网从初创网站成长为国内领先的古旧书交易平台的全过程。

记得在2007年的北京秋季书市上,孔网组织了名为“孔夫子旧书一条街”的古旧书精品街区,联合众多古旧书卖家,展销包括古籍、旧书在内的多种书籍,并举办了文化交流、以书换书、读书赠书以及旧书收购等活动。这些活动一直持续至今20余年,有孔网的书市,一定有这些活动。

2007年冬季的地坛书市,我们又推出了“孔夫子旧书一条街精品旧书专卖区”。到了2009年秋季,为庆祝中华人民共和国成立60周年,我们特别策划了“60年600部图书——新中国阅读记忆图书展”,精心挑选了600部具有代表性的图书进行展示。此外,在2010年冬季地坛书市,我们承办了“废品堆中的国宝——孔夫子旧书网抢救国宝志愿者俱乐部成果展”。2011年春季和冬季,分别与北京青少年服务中心合作举办了《历史的见证——庆祝建党90周年民间红色文献展》以及与书市组委会共同推出的“百年文化与收藏”系列活动。

很多来到地坛书市的朋友都会特意寻找我们的孔网旧书一条街,如果没找到甚至会打电话询问我们为什么没来。那一刻,我们深刻体会到地坛书市不仅仅是一个卖书的地方,它更像一个连接人与书的“活的磁场”。这不仅是对我们工作的认可,更是对书籍文化的热爱与追求。2023年恢复地坛书市,我们也一如既往地来现场支持活动。

这样的温暖瞬间,在地坛书市不断发生着:有书友特意从外地赶来,只为在孔网旧书一条街淘一本心念多年的老书;有人找不到摊位时着急地打电话问我们,而当终于寻获那本泛黄的旧籍,眼里闪烁的喜悦仿佛重逢了一位失散多年的老友。书摊前,素不相识的人们常常因一本旧书畅谈往事、会心一笑,纸张之间飘散的不只是油墨香,更是一代又一代人共同的情感记忆。

一位阿姨看到我们举办“你读我送”的公益活动,特意赶回家抱来自己家的旧书,她说:“让这些书去更需要的人手里,才是它们最好的归宿。”还有书友大清早蒸好热腾腾的包子,送到现场塞到我们手中,只为说一句:“你们做的事,有意义。”

这些片段让我更加坚信:旧书的价值从不在于定价几何,而在于它如何跨越山河岁月,将陌生人联结成知己,如何让文字背后的温度,一次又一次地被传递、被延续——而地坛书市,正是这样一个让书重生、让爱流转的地方。

布衣书局

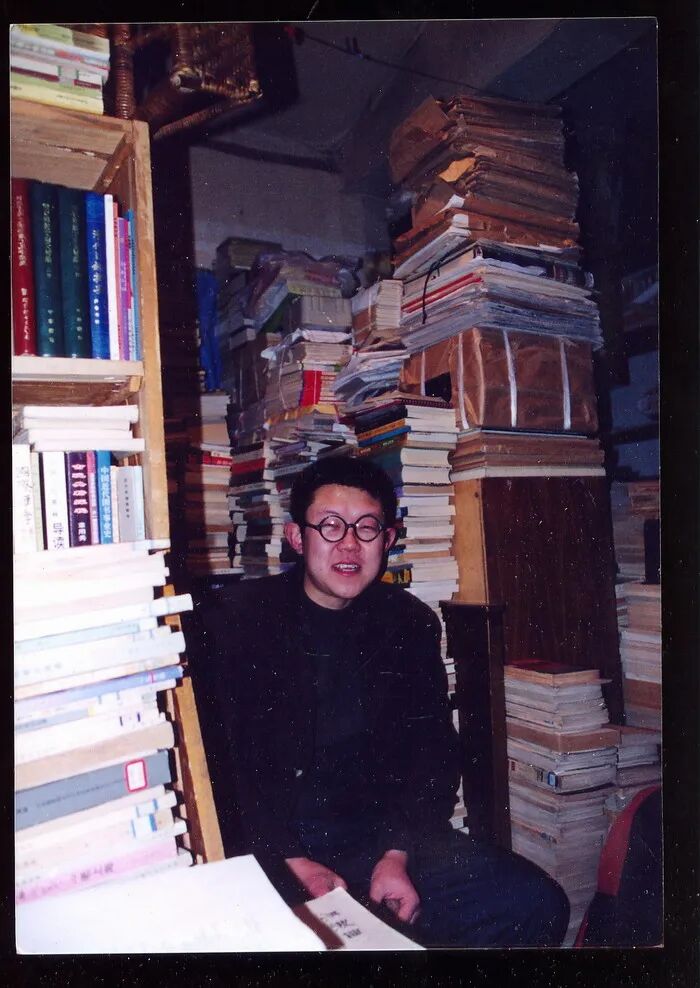

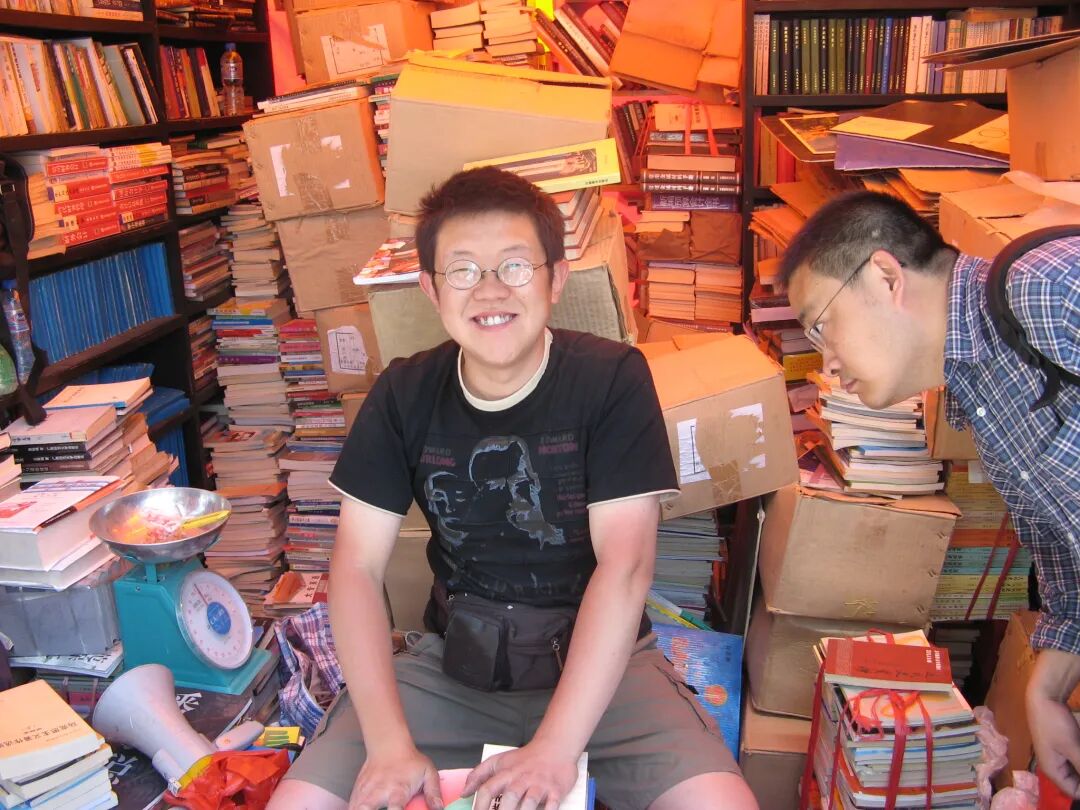

2002年创办布衣书局时的胡同

1997年,我还在北京进修。我至今仍然记得第一次到书市出门时候的情形,每个手指头上都勾着一个装满书的塑料袋,以至于最后是打车回去的,那时候打车还是一件比较奢侈的事情。

我作为书店经营者与地坛书市正式结缘是在2006年,那时候主要是利用书市的机会清理库存,当时的店非常小,正好买进了一批旧书,用“一块钱一本”的方式清掉了好几车。

2006年地坛书市,布衣书局摊位上正在卖书的胡同

一晃多年,再回到地坛书市,已经是去年的事情了。当时有两个摊位,销售出乎意料的好。对于我们线下店来说,书市是个非常好的销售契机。

得益于“旧书新知”专区,我们今年的摊位搬到了主通道上,预期不管是销售还是宣传,都能上一个台阶。我们简单估算过,书市的这10天,进过我们摊位的客流,应该能超过我们实体店一年进门客流的总和。

我们以前是作为一家实体书店进驻,现在得益于“旧书新知”活动的东风,多了一个在爱书人面前充分展示自己的机会。今年,我们将店面的书大半搬到了书市上,让没有来过书店的人,也能够透过这个窗口感受布衣的品类和服务。

布衣书局从创办以来就一直立足于“以古旧书为主,新书为辅”的经营理念,哪怕在新书曾经卖得比较好的那几年也没有放弃这一条。品类方面,以中国传统文化的内容为主,其他为辅,选那些“专业”前提下“有料、有趣”的图书。

我们吸引的主要是“书虫”型读者,我们一般称之为“书友”,以书为媒,建立交流进而产生交易。在相当长的一段时间内,我们书店与顾客的关系都是“先交朋友,后做生意”。我们书店一直没能做到“书店+”,始终还是一个传统的书店,基本只卖书,有少许的文创供应。

网络电商和智能手机改变了购书习惯,实体书店逐渐淡出大众的“第一渠道”。我们书店的应对方式是用小而精的空间展示特色,同时通过社群把书友留住。三年半时间里,布衣书局做了近2000场直播。

目前我们最新的一家实体店面积比较小,只有100平米,还要兼具办公、会客、库房等功能,所以能提供给到访者的阅读位置就比较少。在这样的情况下,还是有不少人在店内翻看旧书,有的顾客甚至一待就是一两个小时,从这些旧书中不断汲取新的知识。(作者:于雅婷 郑茜嫚 祝昕曈)

1月28日,国网宝鸡供电公司输电运检中心秦岭输电运维班成员赵鹤在变电站张贴新春对联。陕西省宝鸡市凤县的秦岭深处坐落着一座特殊的“融冰”电站——110千伏秦岭融冰变电站。由于当地处在冷暖气流交汇带,雨雪天气极易导致输电线路覆冰。

1月30日,山东省泰安市高新区北集坡街道组织的“品书香 赏非遗逛大集”活动热闹开集,丰富多彩的文艺节目和便民服务项目吸引周边村镇居民前来逛大集办年货。